猫の冬用ベッド完全ガイド! 寒さ対策の基本と最適なベッド選びのコツまで解説【獣医師監修】

RECOMMENDED

猫の冬用ベッド完全ガイド! 寒さ対策の基本と最適なベッド選びのコツまで解説【獣医師監修】

リンクをコピーしました

アメリカ軍も愛用する「最強の耳せん」が、日本でだけ“普通に買えちゃう”ワケ

2021.10.18

メーカー

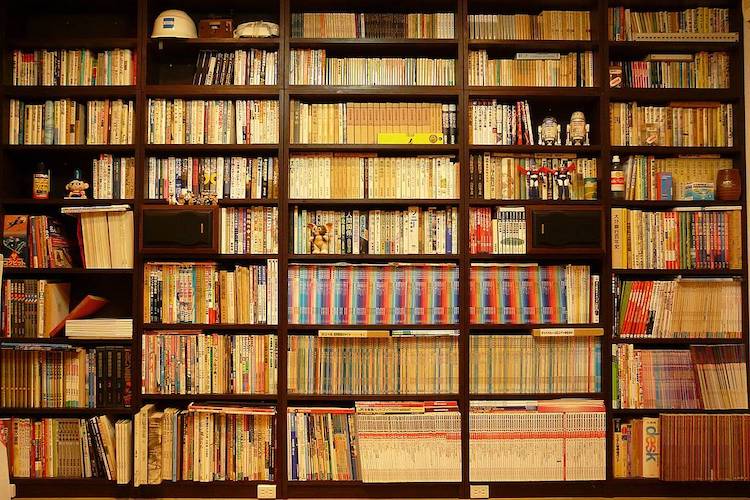

本好きのために心から勧めたい本棚DIY 戸田プロダクションが教える「清く正しい本棚」の作り方

2021.04.06

ユーザー

架空の「ない本」をしまうため、実在の本棚を組み立てる

2021.05.17

クリエイター

【本棚DIY特集】おしゃれ&簡単なおすすめDIYアイデア9選

2021.07.02

スタッフ

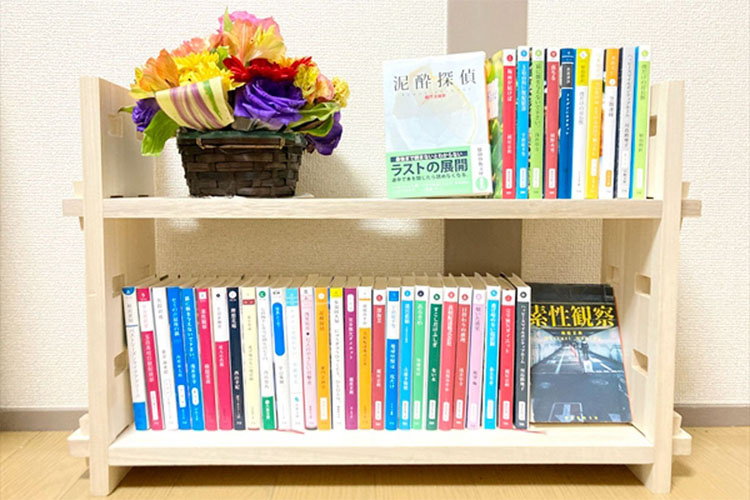

簡単DIYレシピ。Uボルトで作るブックスタンド

2020.04.01

クリエイター

バケットネットで倉庫風ブックシェルフDIY 【カインズDIY】

2020.04.01

クリエイター

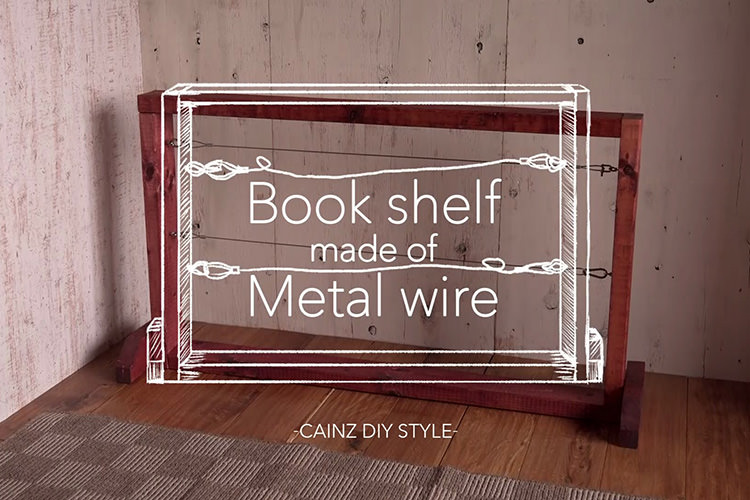

金属ワイヤーと2×4木材で作るブックシェルフDIY 【カインズDIY】

2020.04.01

クリエイター

新聞・雑誌を縛るなら外科結び【紐・ロープの結び方】

2020.04.01

ユーザー

猫の餌は1日何回? 量はどれくらい? 餌の与え方を獣医師が詳しく解説

地中の王・ミミズの飼い方を徹底解説! 生ゴミ処理部隊としても大活躍

猫のしっぽは口ほどに物を言う!? 気持ちや性格がわかる猫のしっぽ

愛好家なら誰もが憧れる品種改良メダカのパイオニア! 「夢中めだか」が思う「メダカの魅力」とは?

今やるべき「地震対策」とは? 自宅でできる備え&行動を防災アドバイザーが教えます

実はペット向きなタランチュラ! 飼い方のコツや人気の種類、毒性などを紹介

アクセントウォールを簡単DIY。壁をアレンジしておしゃれな部屋づくりのススメ

猫はお風呂に入れてもいい? ストレスをかけない頻度や洗い方

カインズの便利道具に頼る現代人たちよ、これが縄文DIYだ!

【衝撃のラスト】プランターじゃないものをプランターにしよう! 選手権

娘「なんでこんなに冷たいの?」 カインズの『ひんやりロールクッション』が予想以上に冷たくて驚いた

カインズの「広げて干せるズボンハンガー」で生乾き問題を解決! 知っておきたい部屋干しのコツ

もし誰もお酒を飲まなくなったら? アサヒビール、キリンビール、サントリー、サッポロビールに聞いてみた

家庭菜園で“カーボン・ファーミング”はできるのか? 気になる「菌ちゃん農法」を深掘りしてみた

日焼け止め選びで迷ったらコレ。シェアできる「ビオレUVアクアリッチ フレッシュパウチ」で家族みんなでUV対策

【節電】まくらも敷きパッドもケットもひんやり! 今年の夏はカインズの接触冷感寝具に囲まれて眠ることにした

ホームセンターで木材を買う前に知っておくべきこと

「虫コナーズ」へ禁断の質問。効果を実感できない問題をKINCHOに聞いてみた

【防草革命】撒くだけで雑草を抑制できる「砂」を作っちゃいました

クリスマスローズの選び方|育てやすい品種、良い苗の見分け方など紹介します