ベッドの上をよくした~い

RECOMMENDED

ベッドの上をよくした~い

リンクをコピーしました

SNSで評判の窓・網戸掃除! アルカリ電解水とマイクロファイバーで簡単ピカピカ

2021.10.18

ユーザー

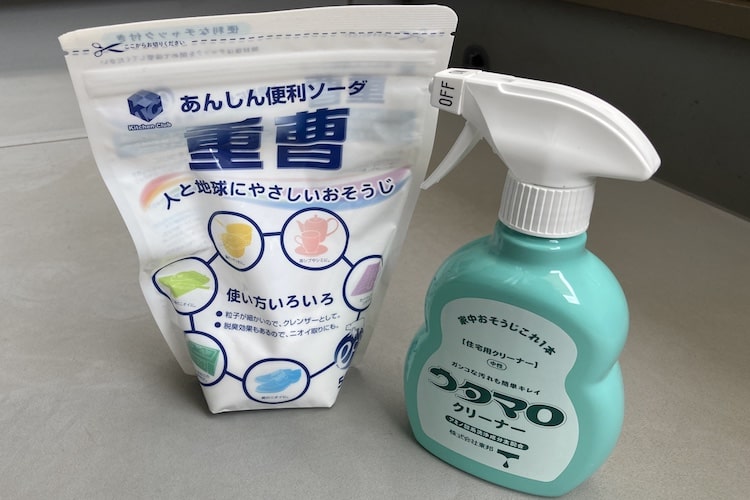

1年放置したベランダの床汚れを「重曹×ウタマロ」の強力タッグで大掃除してみた

2023.02.26

ユーザー

ズボラ主婦どハマりの手軽さ!カインズおすすめ掃除グッズ3選

2021.12.12

ユーザー

キッチンまわりの超簡単お掃除術【教えて! 達人のライフハック】

2021.11.03

ユーザー

ズボラ必見! プロ主婦おすすめ掃除グッズで大掃除を乗り切れ!

2020.12.29

ユーザー

大掃除のコツを「場所別」に伝授。便利な掃除グッズも紹介

2020.12.11

スタッフ

「重曹」は掃除だけじゃない! 子どもにも安心な重曹の活用術

2020.09.24

ユーザー

バブルーンで洗面台とトイレを泡掃除してみた。驚きの効果は閲覧注意!?

2023.03.02

ユーザー

ジェルボールと液体洗剤はどっちがお得? コスパの良い使い方をP&Gに聞いてみた

「2万円台の掃除用品とか無理!」 ケチ人間が高圧洗浄機の「ケルヒャー」から本気プレゼンをされた結果

足の爪の正しい切り方って知ってる? 正しい手順や巻き爪の原因も解説

【汚い】キーボードの掃除方法を解説。水洗いはできる? 実はアルコールNGの理由

【勘違い】防虫剤を正しく使っている人は4人に1人だけ。ムシューダ担当が教える間違いの原因とは?

洗濯と食器洗いに隠れたムダ。「ジェルボール4D」と「逆さジョイ」を使うと家事を時短できる説

今は「カワイイはつくれる」だけじゃない。巻き髪ブームから17年後、エッセンシャルの現在がすごい進化していた

服についた油染みはどうやって落とす? 軽い汚れから頑固な汚れまできれいにする方法

【シーン別】おすすめの付箋12選!仕事や勉強にぴったりな種類と選び方をご紹介

《終了》【新ジャンル】キリンビール・アサヒビール・サントリー・サッポロビールのお酒を買ってポイントを手に入れよう!

娘「なんでこんなに冷たいの?」 カインズの『ひんやりロールクッション』が予想以上に冷たくて驚いた

カインズの「広げて干せるズボンハンガー」で生乾き問題を解決! 知っておきたい部屋干しのコツ

もし誰もお酒を飲まなくなったら? アサヒビール、キリンビール、サントリー、サッポロビールに聞いてみた

家庭菜園で“カーボン・ファーミング”はできるのか? 気になる「菌ちゃん農法」を深掘りしてみた

日焼け止め選びで迷ったらコレ。シェアできる「ビオレUVアクアリッチ フレッシュパウチ」で家族みんなでUV対策

【節電】まくらも敷きパッドもケットもひんやり! 今年の夏はカインズの接触冷感寝具に囲まれて眠ることにした

ホームセンターで木材を買う前に知っておくべきこと

「虫コナーズ」へ禁断の質問。効果を実感できない問題をKINCHOに聞いてみた

【防草革命】撒くだけで雑草を抑制できる「砂」を作っちゃいました

クリスマスローズの選び方|育てやすい品種、良い苗の見分け方など紹介します