チョコテリーヌを簡単レシピで作ってみた!パティシエ直伝の初心者向け

RECOMMENDED

チョコテリーヌを簡単レシピで作ってみた!パティシエ直伝の初心者向け

リンクをコピーしました

「仕事を辞めて弟子入りした盆栽人生」植物と向き合い己の心を映し出す盆栽家・山崎ちえ

2022.12.12

クリエイター

ビギナーでもできる「アート盆栽」の作り方

2021.04.30

クリエイター

植物が育たない古民家を、グリーンDIYでちょっぴり素敵に演出してみた

2020.09.08

ユーザー

進む日本人の“花離れ” 世界規模で起きていた「花業界」の改革とは?

2022.02.13

メーカー

農薬を使ったオーガニック野菜とは? 「未来の家庭菜園」を新提案

2021.06.12

スタッフ

家庭菜園をはじめよう! あのデルモンテが発売しているトマト苗が育てやすくておいしいらしい

2021.04.27

メーカー

駐車場やベランダにも畑は作れる! 「どこでもガーデンフレーム」とは?

2020.08.07

ユーザー

庭木の剪定を上手に行う方法とは?必要な道具や剪定すべき枝、季節ごとのコツなどについて解説【カインズHOWTO】

2020.06.06

ユーザー

流木で作るドライフラワーラックDIY 【カインズDIY】

2020.04.01

クリエイター

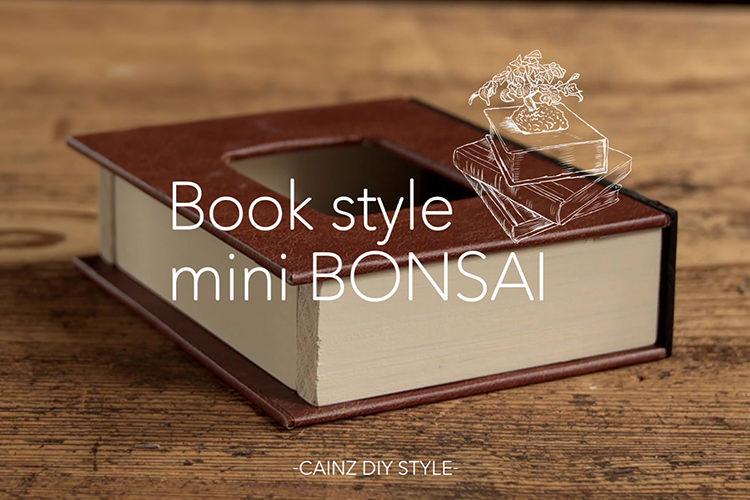

洋書風のミニ盆栽DIY 【カインズDIY】

2020.04.01

クリエイター

煉瓦で男前花器DIY 【カインズDIY】

2020.04.01

クリエイター

うどんこ病とは|おすすめの薬剤、重曹・酢を使う自然農薬の対策も

2023.04.14

クリエイター

苗床とは? 作り方や土の種類、苗代との違いなどを解説します

料理研究家・リュウジの簡単やばうまレシピ「厚揚げの豚味噌炒め」

カインズがかなりパワポになりそうだったので、パワポにしてみた

ルバーブの育て方|プランター栽培の方法や冬越えの方法を紹介します

焚き火で自律神経が整う!? 臨床心理士が語る「焚き火とメンタルの関係」がすごい

ユッカ(青年の木)の育て方|剪定の方法や枯れてしまうときの対処法などを紹介します

オリーブに肥料を与える時期とは? 失敗しない肥料の選び方と与え方

消石灰とは? 効果や使い方、苦土石灰との違いなどを解説します

真砂土(まさ土)とは? 使い方やメリット・デメリットを紹介

コナジラミの駆除方法は? 予防と対策、有効な薬剤も紹介

娘「なんでこんなに冷たいの?」 カインズの『ひんやりロールクッション』が予想以上に冷たくて驚いた

カインズの「広げて干せるズボンハンガー」で生乾き問題を解決! 知っておきたい部屋干しのコツ

もし誰もお酒を飲まなくなったら? アサヒビール、キリンビール、サントリー、サッポロビールに聞いてみた

家庭菜園で“カーボン・ファーミング”はできるのか? 気になる「菌ちゃん農法」を深掘りしてみた

日焼け止め選びで迷ったらコレ。シェアできる「ビオレUVアクアリッチ フレッシュパウチ」で家族みんなでUV対策

【節電】まくらも敷きパッドもケットもひんやり! 今年の夏はカインズの接触冷感寝具に囲まれて眠ることにした

ホームセンターで木材を買う前に知っておくべきこと

「虫コナーズ」へ禁断の質問。効果を実感できない問題をKINCHOに聞いてみた

【防草革命】撒くだけで雑草を抑制できる「砂」を作っちゃいました

クリスマスローズの選び方|育てやすい品種、良い苗の見分け方など紹介します