味噌の仕込みは冬がおすすめ! はじめてでも簡単な自家製味噌の作り方

RECOMMENDED

味噌の仕込みは冬がおすすめ! はじめてでも簡単な自家製味噌の作り方

リンクをコピーしました

オキシクリーンでスニーカーとお風呂を新品同様にする「オキシ漬け」の方法

2021.08.29

ユーザー

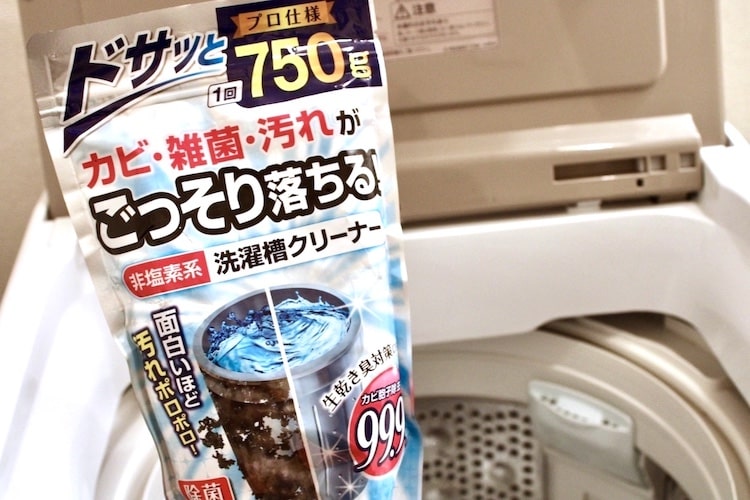

洗濯物が臭い! プロ用クリーナーで洗濯槽を掃除したら黒カビ大量出現

2021.05.25

ユーザー

【掃除の新定番】SNS大流行のジフ×クエン酸、威力が想像以上だった

2023.03.01

ユーザー

布団の正しい干し方とは? 季節ごとの適切な干し時間や回数、ダニ・カビ・花粉対策について解説

2021.03.16

ユーザー

マスキングテープの斬新アイデア! 防カビ対策でお掃除ラクラク

2020.07.13

クリエイター

「スポンジ博士」直伝! スポンジの使い方と大掃除活用ガイド

2020.12.16

メーカー

バブルーンで洗面台とトイレを泡掃除してみた。驚きの効果は閲覧注意!?

2023.03.02

ユーザー

お風呂収納に最適な「スマートホルダー」でバスルーム改革!

2021.03.29

ユーザー

重曹水でエアコンのフィルターを掃除する方法とは?必要な物や正しい手順について解説

2021.06.14

ユーザー

娘「なんでこんなに冷たいの?」 カインズの『ひんやりロールクッション』が予想以上に冷たくて驚いた

カインズの「広げて干せるズボンハンガー」で生乾き問題を解決! 知っておきたい部屋干しのコツ

もし誰もお酒を飲まなくなったら? アサヒビール、キリンビール、サントリー、サッポロビールに聞いてみた

家庭菜園で“カーボン・ファーミング”はできるのか? 気になる「菌ちゃん農法」を深掘りしてみた

日焼け止め選びで迷ったらコレ。シェアできる「ビオレUVアクアリッチ フレッシュパウチ」で家族みんなでUV対策

【節電】まくらも敷きパッドもケットもひんやり! 今年の夏はカインズの接触冷感寝具に囲まれて眠ることにした

ホームセンターで木材を買う前に知っておくべきこと

「虫コナーズ」へ禁断の質問。効果を実感できない問題をKINCHOに聞いてみた

【防草革命】撒くだけで雑草を抑制できる「砂」を作っちゃいました

クリスマスローズの選び方|育てやすい品種、良い苗の見分け方など紹介します