タウリンって何? なぜ疲労に効くの? 摂りすぎるとどうなる? カインズの栄養ドリンク『トップカイザー』の開発者に全部聞いてみた

リンクをコピーしました

PR

スウェーデン出身、日本を拠点に活動するモデル、俳優、YouTuber、TikToker。CMや多数の雑誌、ウェディング広告などに出演。2021年より本格的に俳優活動を開始。自身のYouTubeチャンネル『DIYモデル ANTON WORMANN アントンチャンネル』は登録者11万人超え。

【カムカム】朝ドラ出演の庭師・村雨辰剛が帰化してまで日本文化を守りたい理由

2022.04.05

クリエイター

【DIYの凄腕さん】アイデアが止まらない! 遊び心系DIYer・おださんって何者?

2022.05.27

ユーザー

木工職人が教えるDIYにおすすめ木材用塗料5選|ホームセンターで購入可能

2022.09.25

ユーザー

施主支給のおすすめアイテム10選! 新築もリフォームも理想の家づくり

2022.01.31

スタッフ

大工が教える収納革命!「引き出しDIY」でキッチンリフォーム

2021.06.27

クリエイター

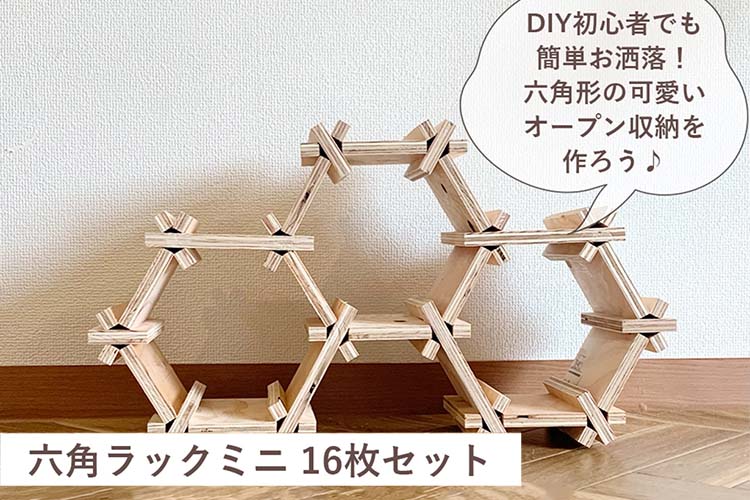

「六角ラック ミニ」で可愛い北欧風オープン収納を簡単DIY

2022.04.11

ユーザー

猫の餌は1日何回? 量はどれくらい? 餌の与え方を獣医師が詳しく解説

地中の王・ミミズの飼い方を徹底解説! 生ゴミ処理部隊としても大活躍

猫のしっぽは口ほどに物を言う!? 気持ちや性格がわかる猫のしっぽ

愛好家なら誰もが憧れる品種改良メダカのパイオニア! 「夢中めだか」が思う「メダカの魅力」とは?

今やるべき「地震対策」とは? 自宅でできる備え&行動を防災アドバイザーが教えます

実はペット向きなタランチュラ! 飼い方のコツや人気の種類、毒性などを紹介

アクセントウォールを簡単DIY。壁をアレンジしておしゃれな部屋づくりのススメ

猫はお風呂に入れてもいい? ストレスをかけない頻度や洗い方

カインズの便利道具に頼る現代人たちよ、これが縄文DIYだ!

【衝撃のラスト】プランターじゃないものをプランターにしよう! 選手権

娘「なんでこんなに冷たいの?」 カインズの『ひんやりロールクッション』が予想以上に冷たくて驚いた

カインズの「広げて干せるズボンハンガー」で生乾き問題を解決! 知っておきたい部屋干しのコツ

もし誰もお酒を飲まなくなったら? アサヒビール、キリンビール、サントリー、サッポロビールに聞いてみた

家庭菜園で“カーボン・ファーミング”はできるのか? 気になる「菌ちゃん農法」を深掘りしてみた

日焼け止め選びで迷ったらコレ。シェアできる「ビオレUVアクアリッチ フレッシュパウチ」で家族みんなでUV対策

【節電】まくらも敷きパッドもケットもひんやり! 今年の夏はカインズの接触冷感寝具に囲まれて眠ることにした

ホームセンターで木材を買う前に知っておくべきこと

「虫コナーズ」へ禁断の質問。効果を実感できない問題をKINCHOに聞いてみた

【防草革命】撒くだけで雑草を抑制できる「砂」を作っちゃいました

クリスマスローズの選び方|育てやすい品種、良い苗の見分け方など紹介します