歌川国芳は愛猫家!? 浮世絵で観る「江戸の猫と人の暮らし」が面白い!

RECOMMENDED

歌川国芳は愛猫家!? 浮世絵で観る「江戸の猫と人の暮らし」が面白い!

リンクをコピーしました

【カラスよけ】カラス対策におすすめの撃退グッズを徹底紹介!

2023.03.19

ユーザー

鳥獣を追い払う「珍名アイテム」9選 ギンギラ銀、かかし部長、カー子…

2020.07.07

スタッフ

【鳥よけにおすすめ】ベランダやゴミ捨て場で使えるグッズ17選

2020.04.01

ユーザー

インコ間で話題!? 遊んで食べる鳥用おやつ「トイスナック」とは?

2021.02.17

メーカー

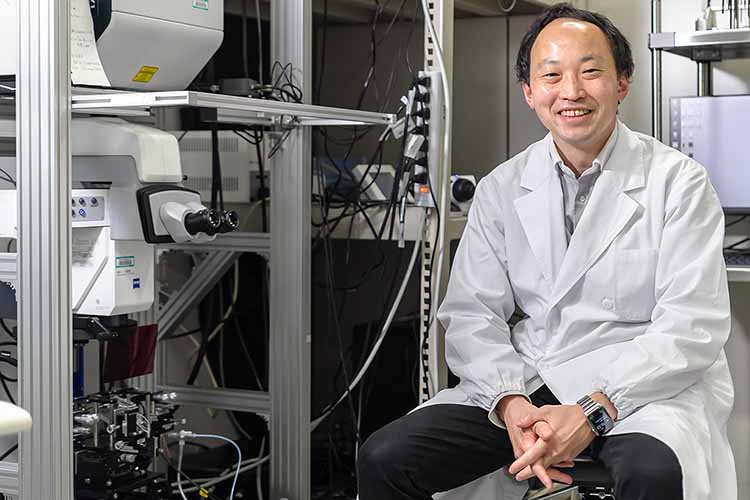

失われた脳機能の再生を目指す。脳研究の最前線にDIY発見!【同志社大学・正水芳人教授】

2022.05.29

クリエイター

「夢は日本中のマイマイカブリを集めること」“カインズの昆虫博士” 矢吹健太が語る昆虫標本の作り方

2022.08.09

スタッフ

二重8字結び【紐・ロープの結び方】

初心者にもできるホウレンソウの育て方・栽培方法【解説動画付き】

ジグソーとは? 特徴と基本的な性能について解説【電動工具の基礎知識】

丸ノコとは? 特徴と基本的な性能について解説【電動工具の基礎知識】

正しい「味噌の保存方法」と、かんたん味噌ディップレシピ

カランコエの育て方とは? 水やりのコツや肥料の与え方、挿し木での増やし方などについて解説【カインズ花図鑑】

黒法師の育て方とは? 水やりのコツや肥料の与え方などについて解説【カインズ植物図鑑】

【ルピナスの育て方】種まきや水やりのコツ、害虫対策などを解説

ほおずきの育て方【種まきの季節や水やりのコツ、肥料の与え方】

パイナップルの育て方・栽培方法|冬越しのコツなど鉢植えのコツ伝授

娘「なんでこんなに冷たいの?」 カインズの『ひんやりロールクッション』が予想以上に冷たくて驚いた

カインズの「広げて干せるズボンハンガー」で生乾き問題を解決! 知っておきたい部屋干しのコツ

もし誰もお酒を飲まなくなったら? アサヒビール、キリンビール、サントリー、サッポロビールに聞いてみた

家庭菜園で“カーボン・ファーミング”はできるのか? 気になる「菌ちゃん農法」を深掘りしてみた

日焼け止め選びで迷ったらコレ。シェアできる「ビオレUVアクアリッチ フレッシュパウチ」で家族みんなでUV対策

【節電】まくらも敷きパッドもケットもひんやり! 今年の夏はカインズの接触冷感寝具に囲まれて眠ることにした

ホームセンターで木材を買う前に知っておくべきこと

「虫コナーズ」へ禁断の質問。効果を実感できない問題をKINCHOに聞いてみた

【防草革命】撒くだけで雑草を抑制できる「砂」を作っちゃいました

クリスマスローズの選び方|育てやすい品種、良い苗の見分け方など紹介します