田上舞子さんに学ぶ! トレーニングバンド・チューブ超初級編【脱三日坊主】

RECOMMENDED

田上舞子さんに学ぶ! トレーニングバンド・チューブ超初級編【脱三日坊主】

リンクをコピーしました

【ホルモンしま田・監修】焼肉を美味しく食べるコツ。締めの「ガーリックライス」レシピも公開

2022.03.01

クリエイター

【狂気】カインズ社員が到達した「電気ガスを使わない」スリランカカレーの作り方

2022.03.22

スタッフ

プロレスのリングにもホースが使われている! 意外と知らないホースの正しい使い方

2022.09.19

メーカー

西日本では知名度ゼロ!? 謎の珍味「ごんじり」とは?

2021.05.24

メーカー

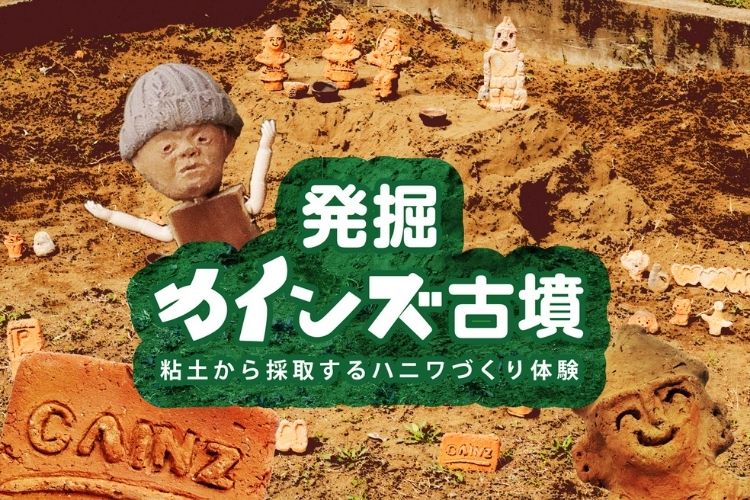

カインズ古墳発掘!? 粘土から採取するハニワづくり体験

2022.06.21

クリエイター

カインズがかなりパワポになりそうだったので、パワポにしてみた

2022.09.14

クリエイター

二重8字結び【紐・ロープの結び方】

初心者にもできるホウレンソウの育て方・栽培方法【解説動画付き】

ジグソーとは? 特徴と基本的な性能について解説【電動工具の基礎知識】

丸ノコとは? 特徴と基本的な性能について解説【電動工具の基礎知識】

正しい「味噌の保存方法」と、かんたん味噌ディップレシピ

カランコエの育て方とは? 水やりのコツや肥料の与え方、挿し木での増やし方などについて解説【カインズ花図鑑】

黒法師の育て方とは? 水やりのコツや肥料の与え方などについて解説【カインズ植物図鑑】

【ルピナスの育て方】種まきや水やりのコツ、害虫対策などを解説

ほおずきの育て方【種まきの季節や水やりのコツ、肥料の与え方】

パイナップルの育て方・栽培方法|冬越しのコツなど鉢植えのコツ伝授

娘「なんでこんなに冷たいの?」 カインズの『ひんやりロールクッション』が予想以上に冷たくて驚いた

カインズの「広げて干せるズボンハンガー」で生乾き問題を解決! 知っておきたい部屋干しのコツ

もし誰もお酒を飲まなくなったら? アサヒビール、キリンビール、サントリー、サッポロビールに聞いてみた

家庭菜園で“カーボン・ファーミング”はできるのか? 気になる「菌ちゃん農法」を深掘りしてみた

日焼け止め選びで迷ったらコレ。シェアできる「ビオレUVアクアリッチ フレッシュパウチ」で家族みんなでUV対策

【節電】まくらも敷きパッドもケットもひんやり! 今年の夏はカインズの接触冷感寝具に囲まれて眠ることにした

ホームセンターで木材を買う前に知っておくべきこと

「虫コナーズ」へ禁断の質問。効果を実感できない問題をKINCHOに聞いてみた

【防草革命】撒くだけで雑草を抑制できる「砂」を作っちゃいました

クリスマスローズの選び方|育てやすい品種、良い苗の見分け方など紹介します