ろろの犬猫部屋所属。麻布大学獣医学部獣医学科卒業 / 動物病院で3年間臨床医 / 現在は横浜市の福祉施設にて研究事業と臨床医として働きながら保護猫活動に従事

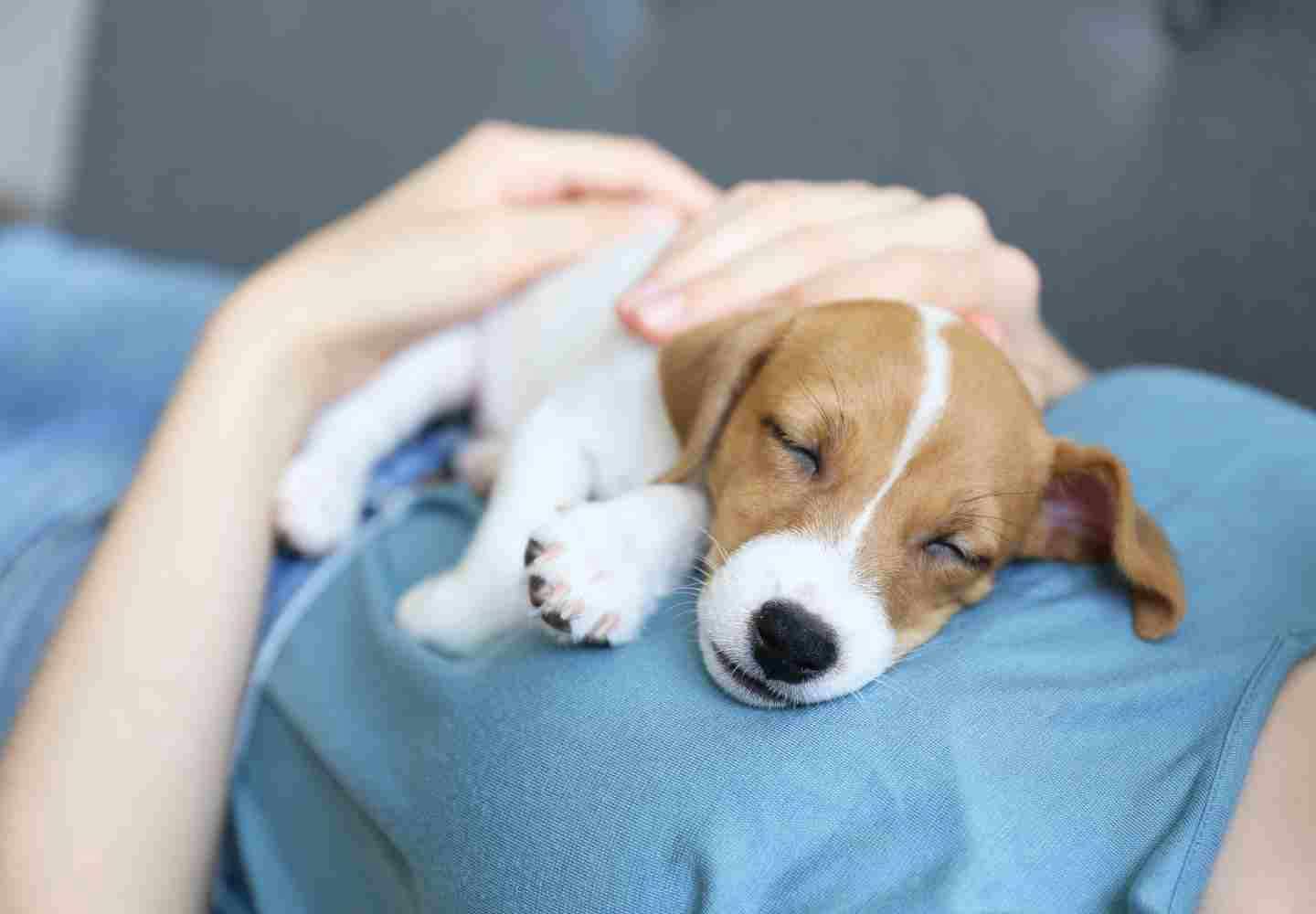

愛犬がトイレで寝るのはなぜか、健康面、衛生面から放っておいても問題はないのかといった悩みを抱えている方もいるのではないでしょうか。この行動には、犬特有の心理や生活環境が大きく関わっています。

今回は、犬がトイレで寝る理由や、飼い主が実践できる解決策、犬にとって快適に眠れる環境を整えるポイントなどを、獣医師の栗山宏美先生監修のもと解説していきます。

目次

- 犬がトイレで寝る理由とは?

- 犬がトイレで寝ることは問題? 改善すべき?

- 犬がトイレで寝るのを防ぐ方法

- 犬にとって快適な寝床を用意するポイント

- 寝床の種類(タイプ)別のおすすめを紹介

- まとめ

犬がトイレで寝る理由とは?

犬がトイレで寝る行動にはさまざまな理由が考えられます。特に環境に慣れない子犬の時期に多く見られるものの、成犬になってからもこの行動をとることがあります。本能的な安心感や体温調節のための行動、生活環境による影響など、犬がトイレを寝床に選ぶ背景について詳しく解説します。

安心できる、体温調整など心理的・行動的理由はさまざま

犬がトイレで寝る行動には、心理的、行動的な要因が大きく関係しています。以下の6つの側面から考えられる理由を紹介します。

1.本能的な安心感

犬の祖先であるオオカミは、外敵から身を守るために巣穴で生活していました。この習性を受け継ぎ、犬も狭くて囲まれた場所を好む傾向があります。特にトイレがケージやクレートのように囲われた空間だったり、静かな場所に設置されていたりすると、犬は安心感を覚え、寝床として認識することがあります。

2.体温調整のための行動

犬は季節や気温によって寝る場所を変えることがあります。例えば、暑い夏場はトイレシートがひんやりと感じられ、涼を求めてトイレで寝る場合もあるでしょう。一方で、冬の寒い時期には、床材や寝床の設置状況によっては、トイレの方が暖かく感じられることもあります。

3.トイレトレーニングが不十分

子犬がトイレで寝る場合、トイレと寝床の区別がまだついていないのかもしれません。トイレトレーニングがしっかりできていないと、トイレを排泄の場所として認識できておらずトイレと寝る場所を混同してしまうことがあります。

4.快適な寝床が用意されていない

犬にとって理想的な寝床が用意されていないと、より快適な場所を自ら探して寝るケースがあります。例えば、寝床が硬すぎたり、逆に柔らかすぎたり、寒かったりすると、トイレの方が落ち着くと感じてしまいます。

5.体調不良や軽い痛みがある

皮膚のかゆみや湿疹、耳炎などの違和感があると、温度変化が少なく、静かな場所で寝たくなることがあります。また、体のどこかに軽い痛みがあって不安を感じている場合などに安心できる場所としてトイレを選んでいる可能性もあります。

6.飼い主との関係やストレスの影響

飼い主との関係や環境の変化によるストレスも影響します。例えば、飼い主が長時間留守にしている、十分なスキンシップが取れていないなどの場合、犬が不安を感じやすくなり、狭くて落ち着けるトイレを選んで寝ることがあるのです。

どちらかというと小型犬に多い傾向

トイレで寝る行動は、特に小型犬に多く見られます。小型犬は、もともと狭い場所を好み、トイレのような囲まれた空間に安心感を覚える傾向があります。また、体が小さい分、トイレで寝てもスペース的には十分足ります。

一方で、大型犬の場合、体を十分に伸ばせるスペースを求めるため、トイレで寝ることは少ないといえます。しかし、寝床が適切に確保されていない場合や、狭い空間で生活している場合などでは、同じようにトイレで寝るケースもあります。

他の家族やペットの存在など生活環境も影響

家庭の状況や他のペットとの関係性によっても、犬がトイレを寝床として選ぶケースがあります。

・他のペットとの関係

多頭飼いの家庭では、犬が自分の居場所を確保するためにトイレで寝ている可能性もあります。他の犬や猫が寝床を占領していたり、縄張り意識が強かったりすると、犬はトイレを「一時的な避難場所」として利用するのです。

・にぎやかな生活環境

家族が多く、子どもがいる家庭では、犬が落ち着いて寝られる場所を探します。騒がしいリビングや人の出入りが多い場所よりも、比較的静かで落ち着けるトイレを好む傾向があります。

・飼い主の生活スタイル

飼い主が一人暮らしで、長時間留守にしていたり帰宅時間が不規則だったりすることも影響します。犬は孤独を感じやすく、トイレのような狭く囲まれた場所を「安心できるスペース」として好む傾向があります。

犬がトイレで寝ることは問題? 改善すべき?

犬が時々トイレで寝る程度であれば大きな問題にはなりませんが、頻繁にこの行動が見られる場合は注意が必要です。トイレで寝ることによる問題点と、改善すべきサインについて詳しく解説します。

健康や衛生面で問題あり

トイレは本来、犬が排泄を行う場所であり、寝床とは明確に分けるべき空間です。しかし、犬がトイレで寝る習慣を持ってしまうと、健康や衛生面でさまざまな問題が発生する可能性があります。

・衛生面や感染症のリスク

トイレには排泄物があり、細菌やウイルスが繁殖しやすい環境です。犬がそこに長時間寝ることで、体や被毛に細菌が付着し、病気を引き起こすリスクが高まります。特に排泄物が完全に片付いていない場合、足や体に汚れが付着し、それを舐めてしまうことで感染症の原因になることがあります。

・皮膚炎やアレルギーのリスク

トイレシートが常に清潔に保たれていればある程度リスクは抑えられますが、少しでも汚れていたり湿っていたりすると、皮膚トラブルの原因になります。犬の皮膚はデリケートであり、雑菌が付着することで皮膚炎を起こすこともあります。また、トイレの環境によってはカビやダニの発生も考えられ、アレルギー反応を引き起こす可能性もあります。

・体臭や被毛の汚れ

トイレに頻繁に寝ることで、排泄物の臭いが体に染み付くことも懸念されます。特に長毛犬種の場合は被毛に汚れが絡みつきやすく、不衛生な状態になりやすいため、定期的なシャンプーが必要になります。しかし、頻繁にシャンプーをすることは皮膚のバリア機能を低下させる可能性があるため、根本的な行動の改善が求められます。

犬がトイレで寝ることは衛生的に好ましくなく、健康リスクを伴う行動であるため、必要に応じて適切な対策を講じることが重要です。

トイレで寝る行動を改善すべきサインとは?

以下のような行動が頻繁に見られる場合は、ストレスや健康上の問題が隠れている可能性があり、改善を検討する必要があります。

・トイレ以外の場所を極端に嫌がる

犬が自分の寝床を拒否し、トイレ以外の場所で眠ろうとしない場合、何らかの理由で寝床が不快な環境になっている可能性があります。例えば、寝床の温度が合っていない、ベッドの素材が合わない、近くに騒音があるなどの原因が考えられます。寝床の環境を見直し、犬が快適に過ごせるように調整することが大切です。

・寝床に戻してもすぐにトイレに戻る

飼い主が犬を寝床に連れて行っても、すぐにトイレに戻ってしまう場合は、トイレに対する執着が強くなっている可能性があります。これは、トイレの環境が犬にとって「最も安心できる場所」になってしまっている状態です。犬がリラックスできるよう、現在の寝床の位置や素材、周囲の騒音、温度などを総合的に見直し、トイレで寝る行動を減らしていく工夫が必要です。

・食欲不振や元気のない様子が見られる

犬がトイレで寝るだけでなく、食欲が落ちたり、普段よりも元気のない様子が見られたりする場合は、体調不良のサインかもしれません。特に排泄後すぐに横になってしまう場合は、疲労や体の痛み、消化器系の不調が影響している可能性があります。このような症状が続く場合は、早めに動物病院への受診をおすすめします。

犬がトイレで寝るのを防ぐ方法

犬がトイレで寝る行動を改善しようとして、無理にやめさせたり過剰に注意したりするのはよくありません。飼い主は、犬が快適な生活を送れているかチェックし、そうでないなら生活環境の見直しを図るなど愛犬が快適に過ごせる環境を整えることが大切です。ここでは、飼い主がすぐに実践できる具体的な対策を紹介します。

適切な寝床を設置する! ケージで寝かせるべき?

犬が快適に眠れる環境を整えるためには、適切な寝床を設置することが重要です。寝床には、犬の体に負担をかけない柔らかいベッドを用意し、季節に合わせた素材を選ぶことで、より快適な睡眠をサポートできます。例えば、夏場は通気性のよいクールマットを、冬場は暖かいクッション素材のベッドを用意するとよいでしょう。

また、トイレと寝床の場所を明確に分けるようにしましょう。トイレに寝床の要素を持ち込ませないよう、視覚的に区別するためにパーテーションや家具の配置を工夫すると、犬も自然と寝床を認識しやすくなります。トイレと寝床が近い場合は、物理的な仕切りを作ることで改善しやすくなります。

ケージやクレート、カドラータイプの犬用ベッドを活用するのも有効な方法の一つです。狭い場所で寝るのはかわいそうだと考える飼い主もいますが、犬はもともと巣穴で生活していたため、暗くて狭い空間を好む傾向があります。犬が落ち着いて眠れるだけでなく、寝る場所とトイレをはっきり分けられるため、トイレで寝る行動の改善につながる可能性があります。

トイレトレーニングを見直す

犬がトイレを寝床と認識してしまっている場合、トイレトレーニングの見直しが必要です。特に子犬やトレーニングが不十分な犬は、トイレの使い方を再確認させることで、トイレと寝床の区別をしっかりと学べます。

トイレでの排泄ができたらすぐに褒めると、「トイレは排泄の場所」という認識を強化できます。また、トイレではなく寝床で寝られたときも、しっかりと褒めましょう。無理にやめさせたり過剰に注意したりして行動を改善させるのではなく、トレーニングはあくまでポジティブな方法で進めることが大切です。

トイレの魅力を減らす工夫をする

犬がトイレで寝るのは、単に環境の問題だけでなく、トイレ自体が快適である可能性もあります。そのため、トイレを「寝るのに適さない場所」にリニューアルすると、自然とトイレで寝る行動が減ることがあります。

例えば、トイレの床をメッシュ状にする、または壁のないフラットなトイレに変更するのもおすすめです。寝心地が悪くなり、犬が寝床として利用しにくくなります。トイレトレーを気に入っている可能性もあるため、形状や素材を変えてみるのも一つの方法です。

また、トイレシートの交換頻度を増やすことで、犬がトイレを寝床と認識しにくくなります。なぜなら、犬は自分のニオイがついている場所を安心できる「縄張り(テリトリー)」と認識しやすいからです。排泄後はすぐにシートを交換し、トイレ周辺の清掃を習慣づけるとよいでしょう。消臭スプレーを活用するのも効果的で、トイレのニオイが薄れることで、犬がトイレを寝床として選びにくくなります。

犬のストレスを軽減する

犬がトイレで寝る行動の背景には、ストレスが関与していることも少なくありません。ストレスが原因で落ち着ける場所を探し、結果的にトイレに行き着いてしまうケースもあるため、犬のストレス軽減も改善策の一つとなります。

運動不足は犬にとって大きなストレスとなり、行動異常を引き起こす要因となり得ます。毎日の散歩時間を十分に確保し、ボール遊びや知育玩具を活用して、適度な刺激を与えましょう。エネルギーをしっかりと発散できる環境を整えることが、トイレで寝る行動の改善につながる可能性もあります。

また、生活リズムを一定に保つこともストレス軽減につながります。特に、子犬や高齢犬は環境の変化に敏感なため、ストレスを感じやすく、トイレで寝る行動に結びつきやすい傾向があります。規則的な食事、運動、休息のサイクルを整えることで、犬の精神的な安定が保たれやすくなります。

さらに、住環境の音や刺激にも目を向けましょう。例えば、寝床の周辺にテレビやスピーカーがあり、大きな音が頻繁にする環境では、犬はゆっくりくつろげません。もしトイレが静かな場所にある場合は、犬のベッドを静かな環境に移すことで改善できるかもしれません。

犬にとって快適な寝床を用意するポイント

犬にとって理想的な寝床を用意するためのポイントについて詳しく解説します。

犬が寝床を自由に選べるように配置するメリット

犬は自分にとって快適な場所を本能的に選びます。寝床を1ヶ所に限定せず、犬が自分にとって快適な場所を選べるように複数の選択肢を用意すると、ストレスの軽減や行動の改善が期待できます。例えば、飼い主がよく過ごすリビングや、静かで落ち着ける寝室などに寝床を配置することで、犬がそのときの気分や環境に応じて休む場所を選べるようになります。特に、犬がトイレで寝る習慣がある場合、寝床の選択肢を増やすことで、自然とトイレ以外の場所で寝るようになる可能性が高まります。

犬が落ち着ける場所として好むのは、静かで風通しの良い場所です。臆病な犬や、外からの音や光の刺激が気になる犬には、部屋のカーテンを厚手のものに変える、犬のベッドをドーム型にする、ケージを布で覆うなどの工夫が有効です。これにより、視覚的・聴覚的な刺激を減らし、より安心して眠れる環境を作れます。

犬の行動を観察しながら環境を調整する

犬の行動は成長や加齢とともに変化するため、寝床の環境も定期的に見直しましょう。例えば、年齢を重ねると、関節や筋肉に負担がかかりにくい寝床が必要になることもあります。メインの寝床を決めつつも、状況に応じて予備の寝床を複数用意してもいいでしょう。

犬がトイレで寝る行動を繰り返す場合や、寝床を整えても行動に改善が見られない場合、食欲不振や元気の低下などがあるときは、獣医師に相談しましょう。専門家のアドバイスを受けることで、より適切な寝床作りができるだけでなく、健康面での問題がないかも確認できます。

季節ごとの寝床の工夫

犬の寝床を快適にするためには、季節ごとの気温変化に対応した工夫も必要です。特に、犬は寒暖差に敏感なため、季節に応じた環境の調整が健康維持にもつながります。

夏場には、通気性のよい素材のベッドや、冷感素材のマットを活用すると、犬が涼しく快適に過ごせます。寝床の場所も重要で、直射日光が当たる場所や風通しの悪い場所は避け、涼しい部屋の角や、エアコンの風が直接当たらない場所に設置しましょう。

一方、冬場には、暖かい布団や断熱シートを利用して、寒さ対策を行いましょう。特に短毛種やシニア犬は寒さに弱いため、保温性の高いベッドやヒーター付きのマットを活用すると、より快適に眠ることができます。

ただし、電化製品を使用する場合は安全面に十分注意が必要です。電気毛布を使用する際は、温度調整機能があるものを選び、低温やけどを防ぐために直接犬の肌に長時間触れないように注意しましょう。

また、電源コードをかじらないように保護カバーを装着したり、コードが犬の届かない位置に設置したりすることも大切です。コードの破損による感電事故や火災を防ぐため、日常的にコードや機器の状態を確認し、異常があれば速やかに使用を中止してください。

子犬やシニア犬の特別な寝床作り

子犬とシニア犬では、必要とする寝床の条件が異なります。子犬は安心感を求める傾向が強いため、しっかりと囲まれた寝床が適しています。クレートやドーム型のベッドを利用することで、外界の刺激を遮断し、安心して眠れます。また、誤飲を防ぐために、クッションや毛布の素材にも注意を払い、安全な環境を整えましょう。

一方、シニア犬には関節や筋肉への負担が少ない寝床を用意してください。体位を変えやすく、通気性がよいベッドを選ぶとよいでしょう。例えば、体圧が分散されて関節への負担を軽減できる低反発素材のベッドや、メッシュ素材のベッドは快適な眠りをサポートしてくれます。

冬場は保温性の高い素材を、夏場は通気性のよい素材を選ぶことで、季節を問わず快適な睡眠環境を提供できます。さらに、滑りにくい素材のベッドを使用することで、立ち上がる際の負担を軽減し、足腰へのダメージを防ぐことも可能です。

寝床の種類(タイプ)別のおすすめを紹介

犬用ベッドには、形状や特徴によってさまざまな種類があります。犬が快適に眠れる環境を整えるために、愛犬の寝る姿勢や好みに合ったベッドを選びましょう。ここでは、主に「カドラー・縁付き」「ドーム」「フラット」の3つのタイプに分け、それぞれの特徴とおすすめのアイテムを紹介します。

〈カドラー・縁付き〉

クッションの周囲が少し盛り上がっているタイプ。スクエア型や円型などがあります。縁のあるベッドは囲まれている安心感を得られます。

ペットベッド(カドラー・縁付き) 商品一覧

ペットベッド(カドラー・縁付き) 商品一覧

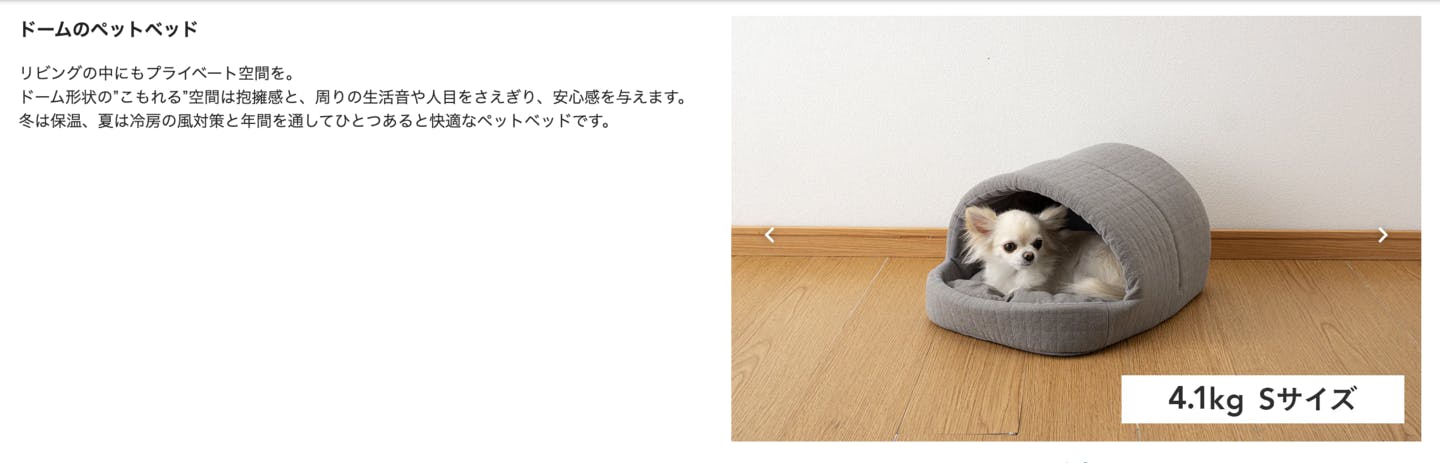

〈ドーム〉

ドーム形状の空間は周りの生活音や人目をさえぎるため、安心感が得られるタイプです。

〈フラット〉

座面が広く、足や背中を伸ばした横向き寝や仰向け寝でものびのびできるタイプです。サークルやケージ内に置くベッド、飼い主と一緒に眠る寝室などにおすすめ。

ペットベッド(フラット) 商品一覧

※売り切れや取り扱い終了の場合はご容赦ください

※店舗により取り扱いが異なる場合がございます

※一部商品は、店舗により価格が異なる場合があります

※上記商品は獣医師の監修外です。

まとめ

犬がトイレで寝る行動にはさまざまな理由がありますが、頻繁に見られる場合は衛生面や健康面のリスクがあるため、改善することが望ましいといえます。改善のためには、適切な寝床を用意し、トイレと明確に区別することが大切です。また、運動不足やストレスが原因の場合もあるため、生活環境の見直しにも目を向けましょう。

犬の成長や季節に合わせた寝床の工夫をすることで、より快適な睡眠環境を整えることができます。寝床の種類には、囲まれて安心感のある「カドラー・縁付き」、静かに眠れる「ドーム」、広々としたスペースでくつろげる「フラット」などがあり、愛犬の好みに合わせた選択が重要です。