聴覚障がい者と聴導犬が安心して安全な暮らしができる社会を目指して、良質な聴導犬の育成と普及に従事している。

朝のアラームが鳴らない。インターフォンが聞こえず来客に気づかない。車のクラクションやサイレンも聞こえない。そんな音のない世界を想像したことはありますか?

私たちの暮らしは、数え切れないほど多くの音に支えられています。もしその音が聞こえなかったら、日常はどう変わるのでしょう。

今回は、聞こえない人・聞こえにくい人に音の情報を伝え、日常をサポートする聴導犬の物語です。

2025年3月21日にカインズ鶴ヶ島店で行われた「聴導犬(候補犬)のトレーニング」の様子を交えながら、聴導犬の仕事内容から普及の課題、そして一般の飼い主さんでも取り入れられる犬とのコミュニケーション術に迫ります。

目次

- 聴導犬ってどんな犬?

- なぜ少ない? 日本で聴導犬が普及しづらい背景

- トレーナーが語る「犬の選び方」と音を伝える訓練のコツ

- 聴導動作訓練の学習内容とは

- もし愛犬が聴導犬だったら? トレーナー目線で見る一般飼い主へのヒント

- 今回のトレーニングの場はカインズ鶴ヶ島店

- 街で聴導犬を見かけたらどうする? 絶対やってはいけないこと

- 聴導犬がもっと増えるために。私たちができる支援

- もし自分が聞こえなかったら。もし愛犬が聴導犬だったら

聴導犬ってどんな犬?

ラブラドールの女の子。1歳。好きなものは美味しいおやつ。

「聴導犬は、耳の聞こえない人や聞こえにくい人に『必要な音』を届ける頼もしいパートナーです。たとえば、インターフォンが鳴ればモニターへ誘導し、洗濯機のブザーが鳴れば終了を知らせてくれます。

火災報知器や緊急地震速報のように『命を守るために必要な音』にも素早く反応し、危険から身を守る手助けをしてくれます。日常から非常時まで幅広く活躍する身体障害者補助犬、それが聴導犬なのです」(以下:水越さん)

また、見た目では分かりづらい聴覚障がいを周囲に知らせる目印にもなります。聴導犬が着けているケープには「聴導犬」と明記されているため、周囲の人々は「耳が聞こえない方なんだ」とすぐに認識できるのです。

なぜ少ない? 日本で聴導犬が普及しづらい背景

ところが日本で実際に活躍する聴導犬は、全国で50頭前後と数が少ないのが現状です。

日本で聴導犬が普及しづらい背景を水越さんは、次のように分析します。

「身体的な障がいは見た目で判断しやすく、周囲も支援の必要性を想像しやすいんです。ところが、耳が聞こえるかどうかは見た目では分かりづらい上に、自分で体験するのも難しい。たとえヘッドフォンで音を遮断しても、骨伝導で自分の声は聞こえてしまい、完全な音のない世界を再現できないからです。

実際、PR活動をしていると『ただ聞こえないだけでしょう?』と声をかけられることも珍しくありません。それだけ、聴導犬の必要性を理解している人が少ないのです」

さらに聴導犬の場合、適正のある犬を探すのが難しく、育成・トレーニングにも費用やマンパワーが必要だといいます。協力企業への説明に時間がかかるなどの要因も重なり、聴導犬の普及が思うように進まないのが現状なのです。

トレーナーが語る「犬の選び方」と音を伝える訓練のコツ

「現状を打破するには、まず私たちが聴導犬について知ることが重要だ」と水越さんは強調します。では、実際に聴導犬になれる犬は、どんな犬種なのでしょうか?

「犬種は問いません。大切なのは『人のそばにいることを好み、人を気遣える性格』であること。これさえクリアできれば、どんな犬でも聴導犬になれる可能性があります。動物愛護センターや愛護団体で保護された犬、盲導犬や介助犬になれなかった犬などを引き取り、聴導犬の訓練を行うケースもあるんです」

こうして集まった犬たちは、まず専門の訓練士による性格や適性のチェックを受け、聴導犬としての素質が認められると訓練をスタートします。

「訓練内容は社会性やマナーを学ぶ基礎訓練と、音に反応し、ユーザーに知らせる聴導動作訓練に分かれます」

聴導動作訓練の学習内容とは

聴導動作訓練では、自発行動・状況判断・人の理解の3点が重要だといいます。

自発行動

「そもそもユーザー自身は音に気づけないため、『今、音が鳴ったよ』と指示を出すことはできません。だからこそ、トレーニングの段階で、犬が自ら判断して行動できるように訓練する必要があります。

音がしたら飼い主のもとに行き、人を音が鳴るもののところへ誘導する。これらを犬が自発的に考えて動くようにトレーニングをしていきます」

状況判断

ただし、音に反応して誘導できるようになるだけでは十分とは言えません。実際に聞こえない人と生活を共にするためには、「相手が聞こえない」という事実を犬自身がしっかり理解し、必要なタイミングで助ける習慣を身につける必要があります。

人の理解

そこで欠かせないのが、本番さながらの環境で行う合同訓練です。

「候補犬は、認定試験を受ける前に、実際に聴覚障害のあるユーザーと合同訓練を行います。ここで私たちトレーナーは、犬に「ユーザーが聞こえていないことを理解させる必要があります。

そうしなければ、犬は『なぜ音が鳴ったことを知らせる必要があるのか』や『相手がどんなサポートを求めているのか』を正しく認識できず、聴導犬としての役割を果たせなくなってしまうのです」

犬に「聞こえない人がいる」ということを理解してもらう行程は、想像を超えるほど難しいはず。トレーナーは、どのように伝えているのでしょうか。

もし愛犬が聴導犬だったら? トレーナー目線で見る一般飼い主へのヒント

『聴導犬』のトレーニングと聞くと、『うちの犬とは関係ない』と感じるかもしれません。

しかし、聴導犬のトレーニングで大切にされている考え方は、私たちが日々のしつけやコミュニケーションに取り入れられるヒントがたくさん詰まっています。

マニュアルは存在しない。だからこそ大切な会話の積み重ね

「犬によって『声をかけられただけで集中が切れてしまう子』もいれば、『見知らぬ人から話しかけられても動じない子』もいる。結局はその子ごとに違うんです。

私たちトレーナーは、犬の表情やしぐさから『何が不安なのか』『どうすれば落ち着けるか』を読み取り『毎日会話』するように進めていきます。

聴導犬候補に限らず、一般家庭の子も同じように、一頭一頭性格や得意・不得意が違います。ですから『こうすれば絶対うまくいく』というような、マニュアルのような手順書は存在しないのです」

大切なのは、犬の行動をよく観察しながら『この子はどうすれば落ち着けるのか』『何に対して不安を感じるのか』を、飼い主自身が根気強く探っていくこと。実際、取材の中でも『普段から犬のサインをしっかり見る大切さ』が繰り返し語られていました。

犬が「自分で考える」からこそ生まれる喜び

「一見、指示に従っているだけのように見えるかもしれませんが、実際には犬自身が『こうすれば喜んでもらえる』と理解し、積極的に行動するケースが多いんです。

たとえば、犬が『これをやってみよう』と試しに動いたときに、ユーザーから『それそれ、助かったよ』と肯定的な反応をもらえると、『自分の判断が正しかったんだ』と実感し、自信をつけていきます。

こうして成功体験を重ねるうちに、ユーザーとの絆を深め、阿吽の呼吸でコミュニケーションが取れるようになります。ユーザーにとっても、犬が自ら動いてくれるのは心強いですよね。だから、実は引退が近づく頃が一番いい状態なんです。実際、引退犬は仕事を終えても、そのままユーザーの愛犬として引き取られることも多いんです」

水越さんによると、こうした『自分で考え、正解を見つける』というプロセスが犬自身の意欲を引き出す鍵になるといいます。結果として、聴導犬は命令に従うだけではなく、『どうすれば必要とされるか』を自ら考えながら行動するようになり、ユーザーとの信頼関係を深めていくのです。

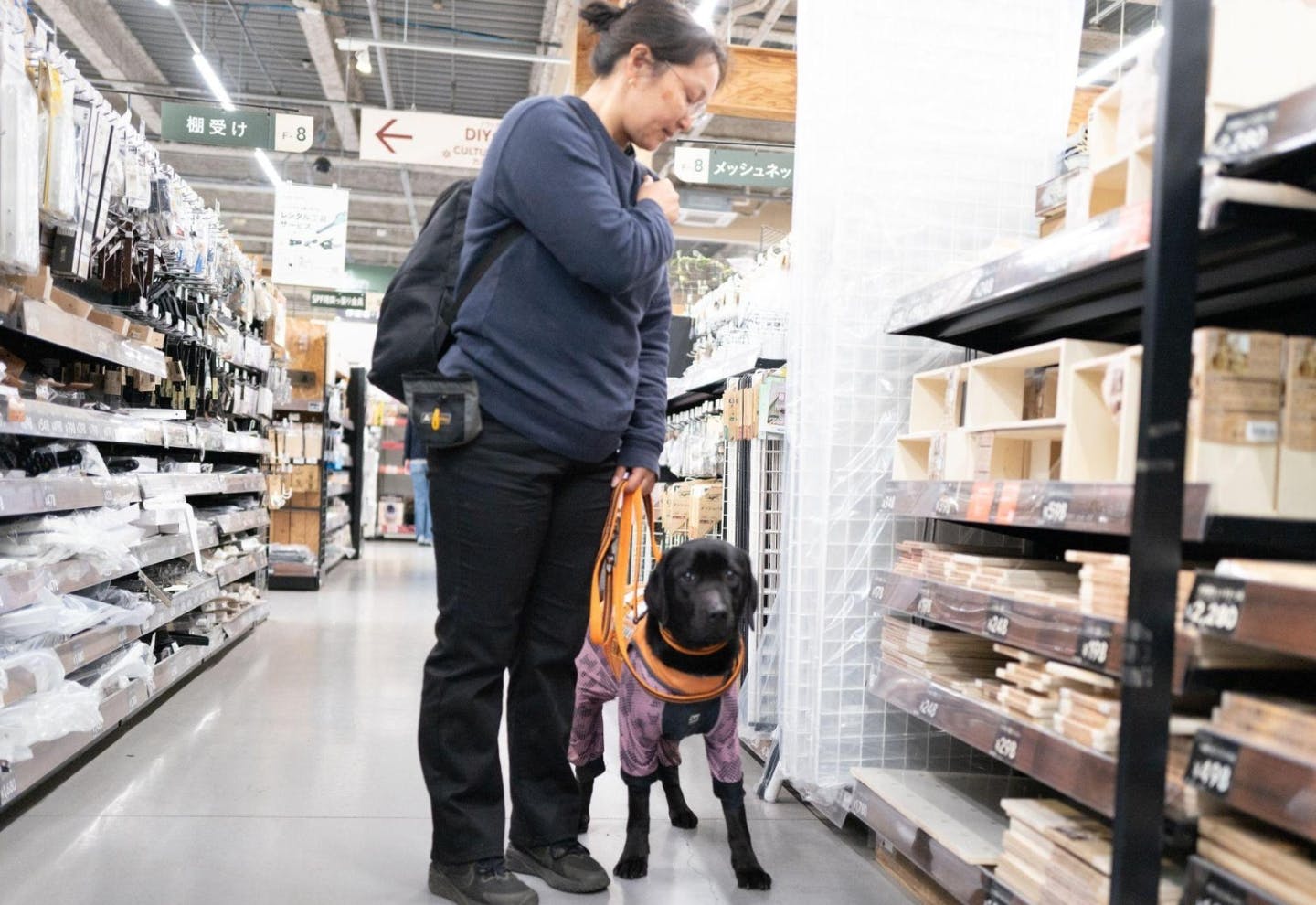

今回のトレーニングの場はカインズ鶴ヶ島店

「聴導犬を育てるためには実地訓練が欠かせません。そのためにはお店など受け入れ先の協力が必要となります。

すでに聴導犬として認定を受けている子なら、補助犬法の規定により入店は義務として認められます。

ところが、まだ『候補犬』の段階では法律上の資格を持たないため、受け入れ先の協力がなければ、店内での訓練が実現できないのです。

特に大手企業の場合、訓練を依頼するまでに膨大な説明の時間がかかるだけでなく、『理解が得られず、協力してもらえなかった』ということは少なくありません。私たちにとっては、候補犬が社会に慣れ、安心して活動できるようになるための重要な訓練の機会。それを実現するのは、想像以上に大変なのです。

そういったなか、カインズ鶴ヶ島店の方々には快くご協力いただいています。大切な候補犬にとって、かけがえのない一歩を踏み出す場を用意してくださったことに、心から感謝しています」

店内でのトレーニングに密着

「聴導犬が社会のなかでスムーズに活躍するためには、買い物中や食事中の待機、さらには移動時の振る舞いなど、さまざまな状況に慣れておく必要があります」

カインズでは、まさにこの日常を想定した訓練を実施。日用品を買う際のレジや通路での動き方、食事をしている間の待機方法など、実際の店舗での行動を想定したトレーニングが行われます。

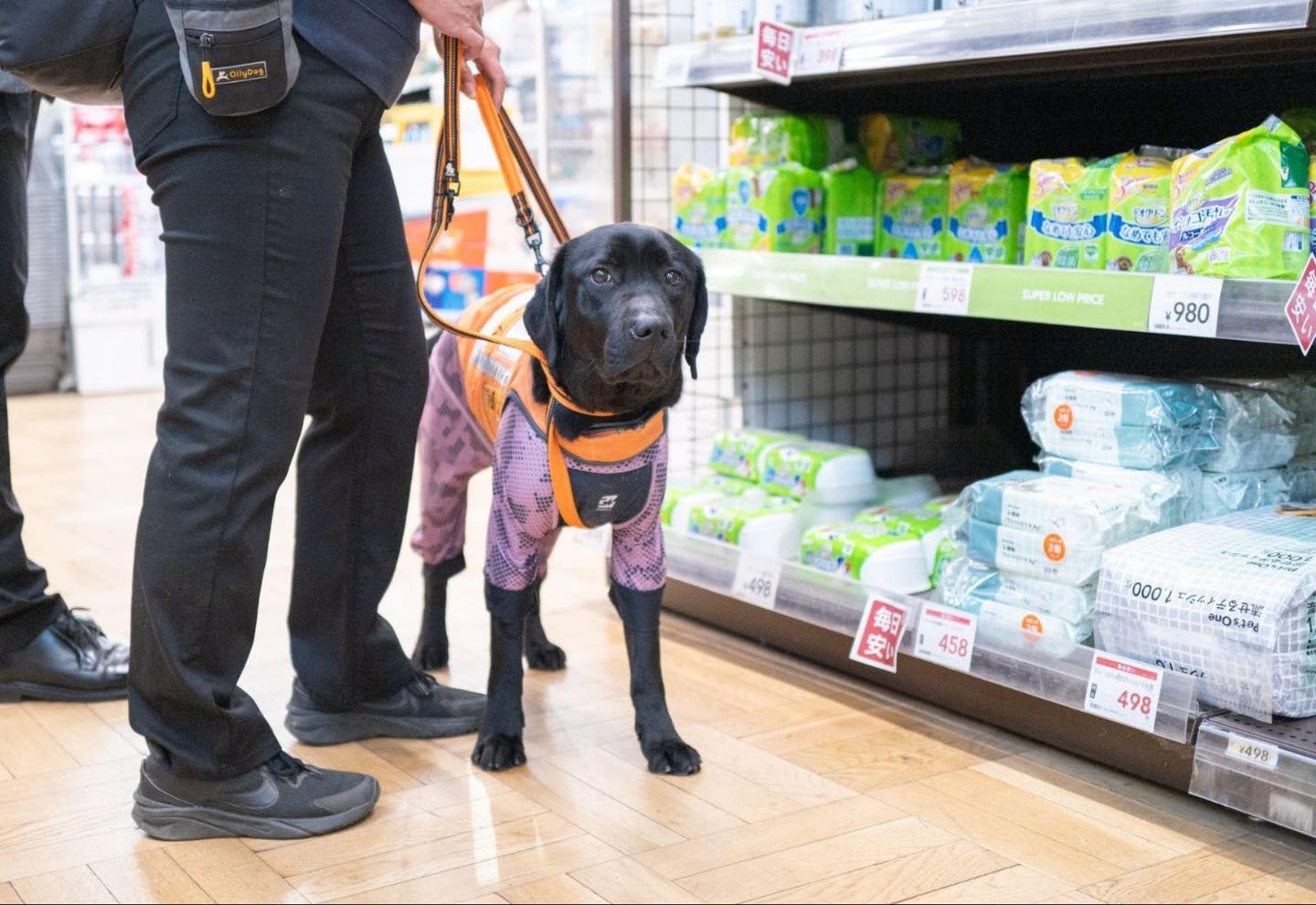

商品棚での聴導犬の位置取り

店内でユーザーが棚の商品を眺めているとき、聴導犬は商品とユーザーの間に入るように訓練されています。これは、ユーザーが商品の比較や説明を読む際にも、常に視界の端で犬の様子をとらえられるようにするためだそうです。

「ユーザーが『いま犬がどんな状態か』『何か合図を出していないか』を見落とさないための工夫です。犬がユーザーの正面や横にスッと入って、視界に入るように動いてくれるだけで、すぐ合図に気づけるんです」

こうした細やかなトレーニングの積み重ねによって、音が多い・目移りしやすい店舗という環境でも、ユーザーが聴導犬を見逃さず、聴導犬もまたユーザーの変化をいち早く察知できる体制が作られているのです。

犬とのすれ違い・多様な設備での訓練

水越さんはカインズでトレーニングするメリットをこう分析します。

「カインズでは、カートに入った状態の犬たちとすれ違う機会もあります。これが、ほかの犬に吠えられたり、興味を持ってしまったりしないようにする、いい訓練になるんです」

私たちが普段何気なく行っている買い物や食事、施設内での移動など、一つひとつのシーンが聴導犬にとって「安全に、そして確実に仕事をこなすための大切な訓練の舞台」となります。

実際に店内を歩いてみると、空調の音、店内放送、レジのピッという音、商品の補充やカートを引く音など、普段はあまり意識しない無数の音に囲まれていることに気づかされます。

「聴導犬候補の犬たちは、そうした音をすべてキャッチし、ユーザーにサインを出します。そこから『これはいらないよ』『あれは必要だね』という取捨選択を、ユーザーと犬が一緒に学んでいきます」

街で聴導犬を見かけたらどうする? 絶対やってはいけないこと

「聴導犬に限らず、補助犬が仕事に集中できるよう、声をかけたり手を振ったりしないようにお願いします。犬は人が大好きなので、つい応えてしまいがちですが、その結果ユーザーに音を伝えられなくなる恐れがあります。

もしケープやベストを着けた犬を見かけたら、『お仕事中なんだ』とそっと見守ってあげてください」

聴導犬がもっと増えるために。私たちができる支援

「普及には費用と人的リソースが必要ですが、どちらも不足しているのが大きな壁となっています。街中で聴導犬を見かける機会も少なく、さらに認知が広がらないという悪循環に陥っているのが現状です」

私たちは、どのように支援できるのでしょうか。

「使用済み切手や書き損じハガキなどを活用した 『生活の中の身近な寄付』も。例えば書き損じハガキは、必要な切手との交換に用いられ、通信費や候補犬たちの医療費支援につながります」

使わなくなったペットシーツや犬用のおもちゃなどがあれば、協会に送ることで犬たちのケアやトレーニングに役立ててもらえるそうです。こうした取り組みは、普段の暮らしの延長線上で続けやすい支援方法といえるでしょう。

「ほかにも協会の会員になっていただき、聴導犬の育成と普及活動のサポーターとしてご支援いただく方法もあります。『小さな一歩をみんなで大きな一歩に』を合言葉に、協会ではご寄付での支援はもちろん、活動で支援していただける方の募集も行っています」

もし自分が聞こえなかったら。もし愛犬が聴導犬だったら

誰にでも音が聞こえなくなる可能性は存在します。そんなとき、あなたの隣に耳になってくれるパートナーがいたら、きっと心強いはず。

聴導犬の世界を知ることは、単に「大変な人を助けてくれる犬がいる」というだけでなく、音に頼って生きる私たちの日常を見つめ直すきっかけにもなります。

もしあなたの愛犬が「聴導犬だったら?」と想像してみると、普段は気づかなかった愛犬の観察力や自発性が見えてくるかもしれません。

これまで私自身、「犬=飼い主に従う存在」というイメージが強かったのですが、聴導犬のトレーニング風景を見て、お互いを補い合うパートナーになりえることを強く実感しました。

犬と人がともに暮らすためのヒントが、この聴導犬の世界にたくさん隠れているように思います。私自身がそうだったように、この記事を通して一歩踏み出していただければうれしいです。

これが、あなたにとってやさしさを広げるきっかけになれば幸いです。