ふくふく動物病院院長。得意分野は皮膚病。飼い主とペットの笑顔につながる診療がモットー。キャバリアと5匹の保護ねこ、わんぱくなロップイヤーと一緒に暮らしている。

犬が前足や後ろ足で顔をかいたり、こすったりすることはよくあります。しかし、その行動や仕草には病気やアレルギー、ストレスなどのサインが隠れている場合もあり、注意が必要です。

今回は犬が顔をかく理由について、身体的な理由と心理的な理由の2つの側面から、獣医師の平松育子先生に教えていただきました。足で顔をかく動作から犬の気持ちを推し量りましょう。また皮膚や耳、目などに異常がないかをしっかり観察してください。必要な場合は動物病院に相談しましょう。

目次

- 犬が顔をかく【身体的な理由】

- 犬が顔をかく【心理的な理由】

- 頻繁に顔をかいているかどうか?愛犬の様子をよく見ることが大切

- 愛犬が顔をかいてしまうときに使えるおすすめのグッズ

- まとめ

犬が顔をかく【身体的な理由】

犬が顔をかいているとき、まず考えられるのが顔にかゆみや違和感があるなどの身体的な理由です。ここでは主な理由を4つ解説します。

目の異物や目の病気

犬の目に異物が入ったとき、違和感から顔をかくことがあります。特に目が大きかったり出っ張っている犬種は、毛やごみが入りやすくなるので注意が必要です。特に、散歩中や草むらで遊んだ後は、目にごみや種子が入る可能性が高いため、帰宅後に優しく目の周りを確認すると良いでしょう。また、涙や目ヤニが通常より多い場合は、炎症のサインかもしれません。

その他、結膜炎を起こした場合に、かゆみから顔をかいたり床にこすりつけたりすることがあります。目に痛みを伴うブドウ膜炎や緑内障などの場合も、同様の仕草を見せることがあります。

耳の異物や耳の病気

犬の耳に異物が入ったとき、耳の辺りをかくことがあります。また、細菌やカビ(マラセチアなど)、耳ダニによる外耳炎の場合も少なくありません。外耳炎になると耳が臭うようになり、かゆみや痛みからしきりに耳をかいたり頭を振ったりします。特に垂れ耳の犬種は中が蒸れて外耳炎になりやすいため、注意が必要です。

一般的な耳掃除の頻度は月1〜2回程度が目安です。ただし、耳の状態やアレルギーなど、愛犬の状況によって異なります。かかりつけの獣医に指示されている場合は、その指示に従うようにしてください。

耳掃除をする際は、誤った方法で行うと耳を傷つけるリスクがあるため注意が必要です。特に綿棒を奥まで入れると鼓膜を傷つける恐れがあります。過剰なケアは避け、耳掃除に不慣れな場合は、動物病院でケアしてもらうか、獣医師に正しい方法を教わると安心です。垂れ耳の犬種は特に湿気がこもりやすいため、耳をめくって風通しをよくすることも予防につながります。

顔の皮膚の炎症、アレルギー

犬の顔の皮膚に炎症が起き、かゆみから顔をかくことがあります。皮膚炎の原因は、乾燥やアレルギー、細菌(ブドウ球菌など)、寄生虫(ヒゼンダニなど)、虫刺されなどさまざまです。皮膚が赤くなったり湿疹ができたり、フケやカサブタができることもあります。

換毛期

柴犬などのオーバーコート(上毛)とアンダーコード(下毛)をもつ犬種は、春と秋の年2回、毛が抜け変わる換毛期があります。この時期は、ブラッシングを怠ると毛玉ができて皮膚炎が起こりやすくなり、かゆみから顔をかくことがあります。

犬が顔をかく【心理的な理由】

犬は、心理的な理由で顔をかくこともあります。ここでは考えられる5つの理由について解説します。

構ってほしい

犬が顔をかく行動は、飼い主の注意を引きたいときのサインでもあります。特に、飼い主を見ながら顔をかく場合は、「遊んでほしい」「何かしてほしい」といった具体的な要求をしている可能性があります。例えば、退屈している犬にお気に入りのおもちゃを与えたり、外で一緒に遊んであげたりすると、満足感を与えることができます。

さらに、日常生活においてコミュニケーションをとる時間を少しでも作るようにすると、犬が安心感を持ちやすくなります。こうした行動を積み重ねることで、犬のストレスが軽減し、飼い主との信頼関係が深まります。

眠い

眠気を感じた犬は、顔をかくことでリラックスのサインを示します。遊び疲れた後やおいしい食事をとった後に見られるこの行動は、心身ともに落ち着き始めたことを表しています。

このようなときは、静かで安心できる寝床を用意してあげましょう。特に、薄暗く静かな環境は犬が深い眠りに入るための理想的な条件です。また、寝る前に優しく撫でたり声をかけたりすることで、犬はさらに安心感を得ることができます。こうした細やかな配慮が、犬の健やかな睡眠をサポートします。

ストレスを感じている

犬が飼い主から叱られたときや、動物病院に来ているときなど、ストレスを感じて顔をかくことがあります。顔をかくとともに、全身をブルブルッと震わせることも。

犬が顔をかく行動の背景にストレスがある場合、状況に応じた対応が必要です。例えば、叱られた後や動物病院にいる際には、緊張や不安がピークに達している可能性があります。このようなときは、静かな場所で犬を落ち着かせ、しっかりと安心感を与えることが大切です。

また、日常生活でストレスの原因を取り除く工夫も重要です。飼い主が穏やかな声で話しかけたり、リラックスできる環境を整えたりすることで、犬は安心して過ごせるようになります。さらに、散歩や遊びでエネルギーを発散させることも、ストレス解消に効果的です。

緊張している

病院や知らない環境で犬が顔をかく場合、それは緊張の表れかもしれません。犬が病院の診察や知らない人などに緊張しているときも、顔をかくことがあります。

このような場面では、犬が少しでも落ち着けるように工夫をしましょう。例えば、犬のお気に入りのタオルやおもちゃを持参することで、安心感を与えることができます。また、日頃から「待て」「おすわり」などのトレーニングを繰り返すことで、予測不能な状況でも落ち着いて行動できる能力を育むことができます。

緊張する場面で飼い主が冷静でいることも、犬にとって大きな支えとなります。

満足している

遊びやおやつで満足した犬が顔をかく行動を見せるのは、幸福感に満ちた状態を示しています。たくさん遊んだり、おいしいおやつをもらったりして気持ちが満たされた場合などに、犬は顔をかくことがあります。この瞬間を大切にすることで、犬との絆をさらに深めることができます。

例えば、犬がリラックスしているときに優しく撫でたり、名前を呼んで話しかけたりすると、犬は飼い主に対してさらに安心感を覚えます。また、満足感を持続させるために、毎日の散歩や遊びの時間を充実させることもおすすめです。このような習慣が犬の精神的な健康を支え、幸福な日常を作り出します。

頻繁に顔をかいているかどうか?愛犬の様子をよく見ることが大切

犬があまりにも頻繁に顔をかく場合は、病気の可能性が考えられます。目、耳、皮膚や被毛の様子などに異常がないかよくチェックしましょう。

- 目の充血、涙、目ヤニ、目の中のごみなど

- 耳垢(量が多い、臭い、質感や色がいつもと違う)。垂れ耳の犬はめくってチェック

- 耳に触れられるのを嫌がる様子があるか

- 皮膚の赤みや変色、発疹、カサブタ、フケ、分泌物など

- 脱毛

これらのチェックに加えて、皮膚を清潔に保つことも非常に重要です。適度な頻度でシャンプーを行い、犬用の保湿剤を活用して皮膚の乾燥を防ぎましょう。シャンプーは犬の肌質に合った製品を使用し、洗いすぎないよう注意が必要です。

日々のブラッシングは、愛犬とのスキンシップを深め、信頼関係を築く絶好の機会です。ブラッシングは皮膚の血行を良くするだけでなく、被毛の汚れを取り除くことができます。また、ブラッシングをするときにフケ、べたつき、皮膚の赤み、発疹、脱毛などがないか確認しましょう。抜け毛を取り除くもの、被毛の汚れを取り除き艶を出すものなどブラシにはさまざまな種類がありますので、うまく使い分けてください。適切なブラッシングは愛犬の健康維持に役立ちます。

上記以外にも気になる症状や普段と違った様子があれば、かかりつけの動物病院を受診しましょう。早期に適切な対応をすることで、愛犬の快適な生活をサポートできます。

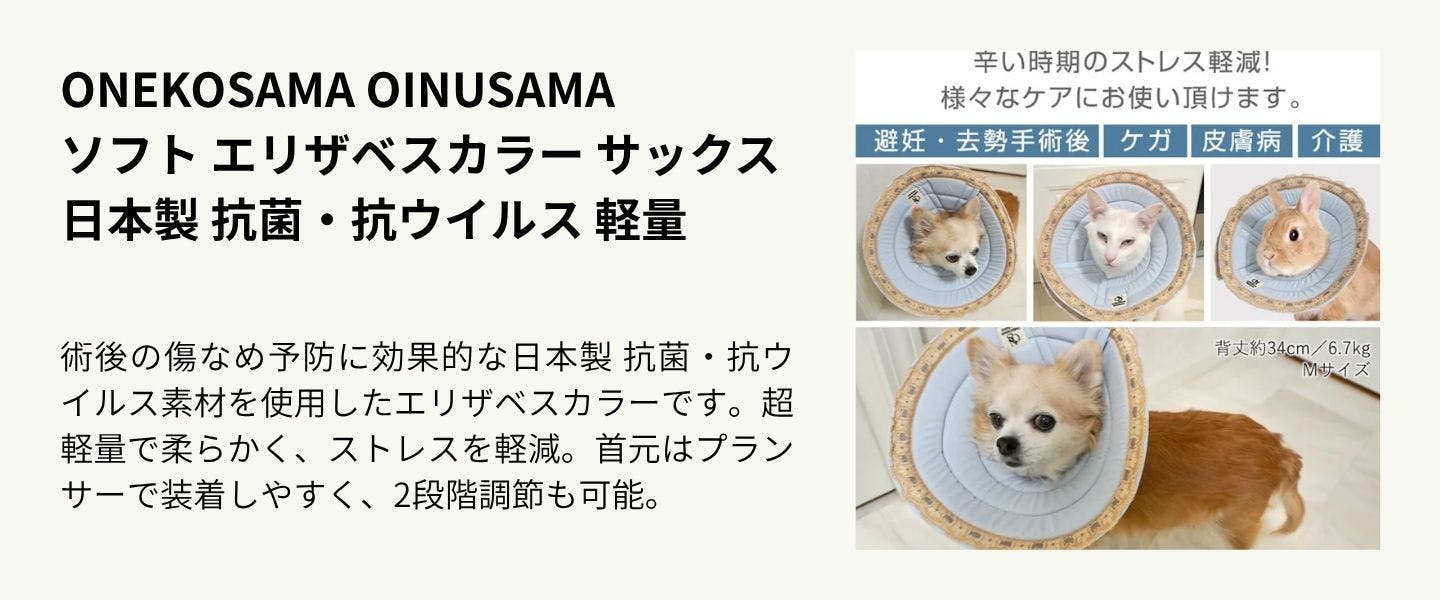

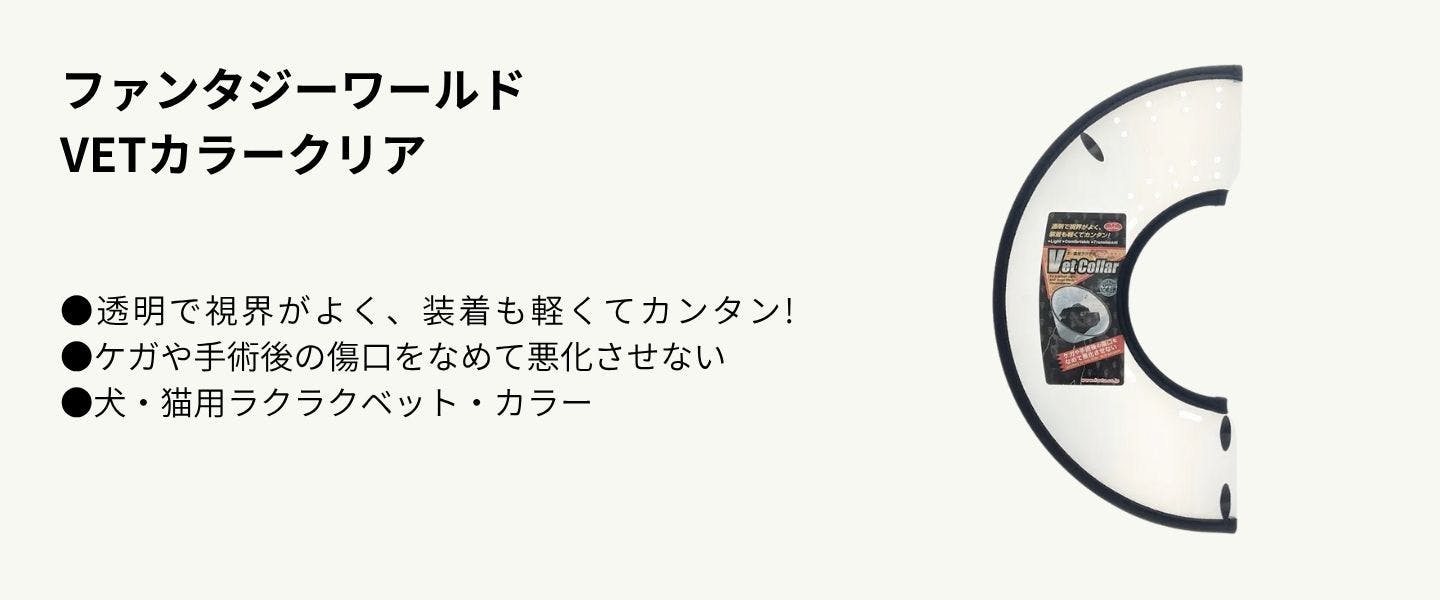

愛犬が顔をかいてしまうときに使えるおすすめのグッズ

愛犬が頻繁に顔をかいてしまうとき、まずは獣医師に相談しましょう。カインズのオンラインショップでは、傷口の舐め防止や皮膚の保護に使えるエリザベスカラーなどのアイテムを多数扱っています。獣医師の先生と相談し、必要であればぜひご活用ください。

SWEET MOMMY ONEKOSAMA OINUSAMA 日本製 抗菌・抗ウイルス素材 ソフト エリザベスカラー サックス S

これ以外にも、愛犬との生活をサポートするアイテムが数多くそろっています。チェックしてみてくださいね。

※売り切れや取り扱い終了の場合はご容赦ください。

※店舗により取り扱いが異なる場合がございます。

※一部商品は、店舗により価格が異なる場合があります。

※上記商品は獣医師の監修外です。

まとめ

愛犬が決まった場面で顔をかく様子を見せるときは、ストレスがないか、退屈していないかなどを確認し、生活を見直したりたっぷりコミュニケーションをとったりしていきましょう。

あまりに頻繁に顔をかくときは、かゆみや痛みを感じている可能性もあります。無視せずに様子をしっかり観察し、必要に応じて動物病院を受診することが大切です。