ふくふく動物病院院長。得意分野は皮膚病。飼い主とペットの笑顔につながる診療がモットー。キャバリアと5匹の保護ねこ、わんぱくなロップイヤーと一緒に暮らしている。

犬の爪の色はメラニン色素の量によって決まるため、爪が白っぽい犬もいれば黒い爪の犬もいます。1匹の犬の爪に、白い爪と黒い爪が混じっている場合もあります。

黒い爪は血管が見えにくいため、どこまで切ればいいかわからず爪切りに苦労している飼い主さんもいるでしょう。

今回は、犬の爪切りの必要性や頻度も含め、黒い爪を安全かつ簡単に切る方法や、出血時や爪切りを嫌がるときの対処法などを、平松育子先生監修のもと解説していきます。

目次

- 犬の爪が黒いのはなぜ?爪を切る際の基礎知識

- 犬の黒い爪の切り方と手順!ステップバイステップが基本

- 出血時の対処法

- 犬が爪切りを嫌がる場合の対策

- 【お役立ち情報】爪で健康チェック!

- 犬用の爪切りやブラッシンググッズで愛犬のケア・スキンシップ時間を増やしても!

- まとめ

犬の爪が黒いのはなぜ?爪を切る際の基礎知識

犬の爪は、犬種や個体によって色が異なります。黒い爪は初心者には切るのが難しいとされていますが、正しい知識を持つことで、黒い爪でも安全にケアすることが可能です。ここでは、白い爪と黒い爪の違いや、黒い爪を切る際の注意点について解説します。

白い爪と黒い爪はどう違う?黒い爪が特に難しい理由

白い爪は、爪の内側にある血管が透けて見えるため、爪切り初心者でも比較的簡単に切ることができます。一方で、黒い爪はメラニン色素の影響で爪全体が濃い色をしており、血管と神経がどこにあるのか見えにくいといった特徴があります。このため、どこまで切ればいいのか判断しづらく、誤って血管を傷つけてしまうリスクが高まります。

また、爪切りによる痛みを経験した犬が、次回以降の爪切りを極端に嫌がるようになることも少なくありません。

黒い爪の構造

黒い爪の外側は硬いケラチン質で覆われており、内側には血管や神経が走っています。この血管と神経の部分は「クイック」と呼ばれています。爪切りを行う際に最も注意すべきポイントは、このクイックを傷付けないことです。

クイックは、爪の先端に近い部分から徐々に基部に向かって太くなりますが、黒い爪の場合は目視で位置を確認できません。このため、爪の先端を少しずつ切りながら、切断面を確認する方法が推奨されます。

爪の役割と伸びすぎた場合のリスク

犬の爪は、歩行時の安定性を保ち、地面をしっかり掴むために重要な役割を果たします。しかし、爪が過度に伸びてしまうと、いくつかの健康リスクを引き起こします。たとえば、長く伸びた爪が肉球に刺さることで痛みを伴ったり、歩行が困難になったりすることがあります。また、長い爪による不自然な歩き方が原因で、関節や筋肉に負担がかかる可能性もあります。

特に、爪が伸びるとき血管も一緒に伸びる点には注意が必要です。爪を伸びたままにしていると、本来爪を切るべき場所にまで血管が伸びてきてしまい、爪切りがさらに難しくなります。

爪切りの頻度

犬の爪切りは爪が伸びすぎる前に行うことが基本です。一般的には犬の爪切りは2〜4週間に一度が目安とされていますが、爪の伸びる速度には個体差があります。運動量や散歩の頻度によっても伸び方は異なります。少なくとも月に一度は爪の状態をチェックしましょう。

たとえば、爪が地面に触れてカチカチと音がする場合、切るタイミングのサインです。黒い爪の犬は特に注意が必要で、定期的にチェックして安全に切る習慣をつけることが大切です。

犬の黒い爪の切り方と手順!ステップバイステップが基本

黒い爪を安全に切るためには、正しい手順を守り、道具を使いこなすことが重要です。また、犬種や個体ごとの特徴に合わせた方法で進めることで、トラブル防止につながります。ここでは、道具の準備から具体的な切り方、犬種別のポイントまでを詳しく解説します。

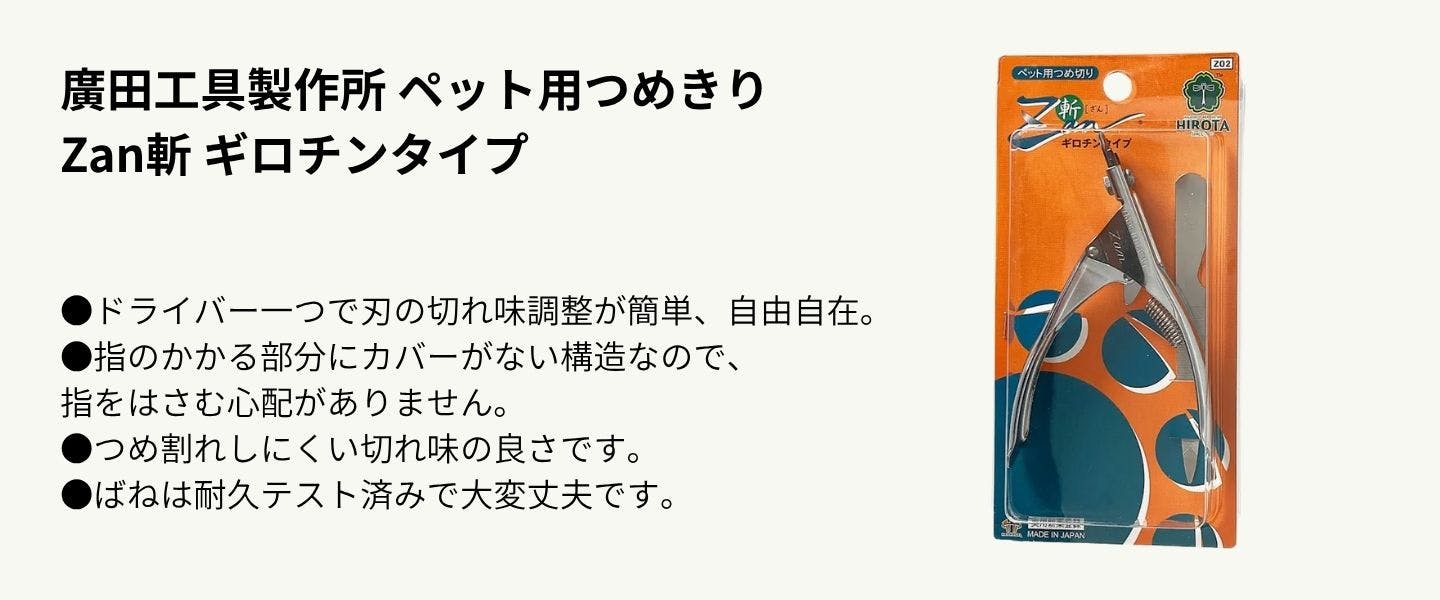

道具を準備する!爪切り道具とギロチン型爪切りの使い方

爪切りを始める前に、まずは必要な道具を準備しましょう。適切な道具を使うことで、安全かつ効率的に作業を進められます。基本的な道具は以下の4点です。

1.爪切り:形状によって以下の3種類に分類されます。犬のサイズや爪の硬さに応じ、適切な種類を選びましょう。

- ギロチン型/小型犬向けで力を入れなくても操作できるため使いやすい。ただし、太い爪には不向き

- ニッパー型/中型~大型犬に適しており、力を入れやすい

- ハサミ型/柔らかい爪や初心者におすすめの扱いやすい形状

2.爪やすり:切った後の爪を滑らかに整えるために使います。

3.ライト:黒い爪の血管や神経を確認しやすくするために使用します。

4.止血剤・ガーゼ:万が一の出血に備えるために準備しておくと安心です。

〈ギロチン型爪切りの使い方〉

ギロチン型の爪切りは人間用にはないタイプなので、使い方に迷う方もいるのではないでしょうか。犬の爪を小さな穴に通し、刃を押し出して切る仕組みです。

- 爪を小さな穴に通す

- 切る部分は爪の先端だけに限定する

- 刃を一気に押し出して切ることで滑らかな切り口になる

〈おすすめのギロチン型爪切り〉

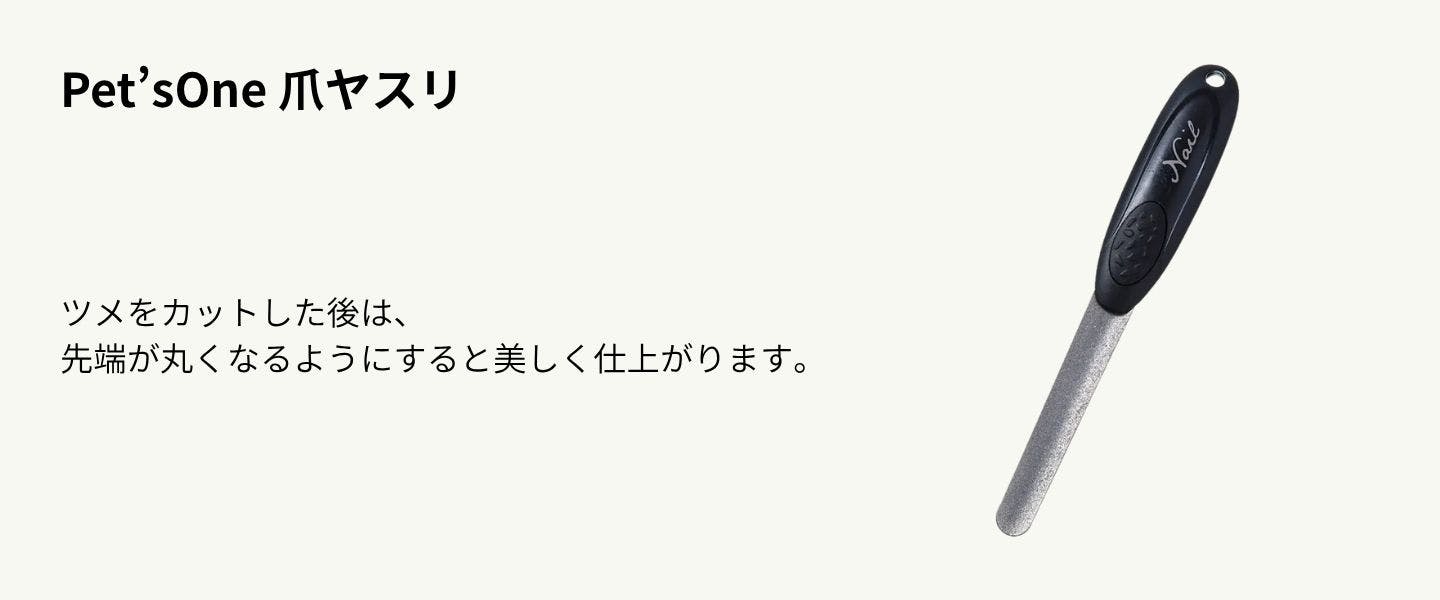

〈おすすめの爪やすり〉

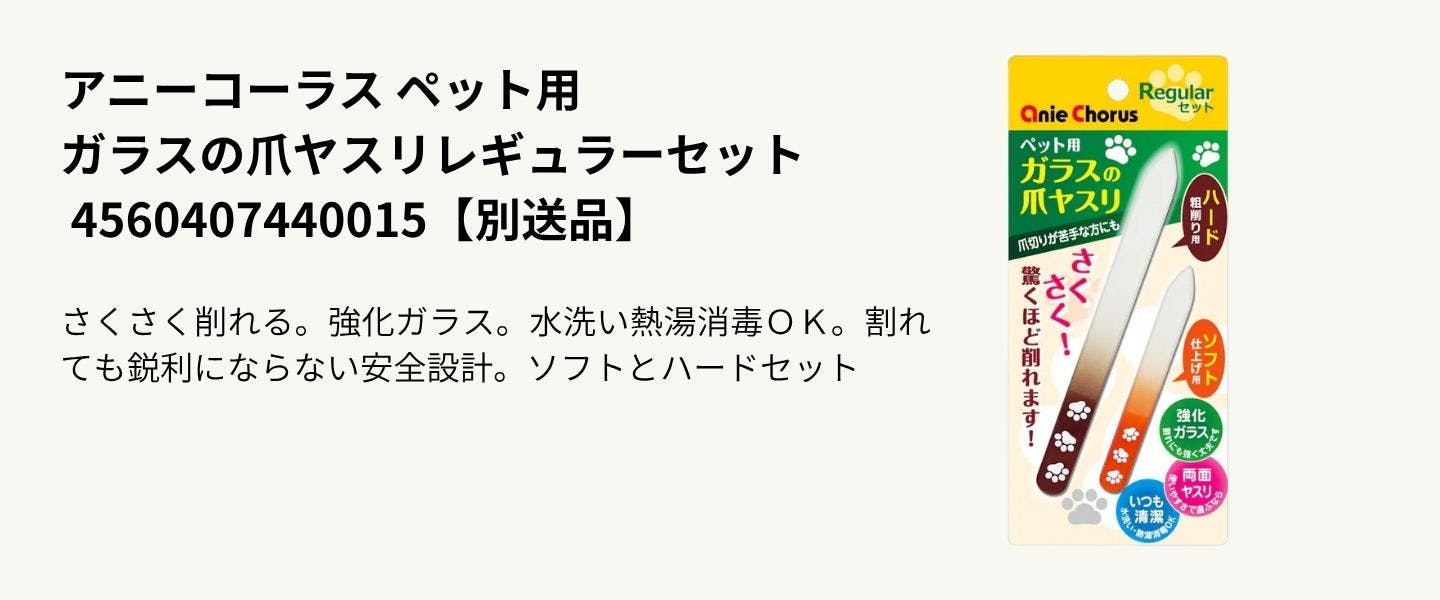

アニーコーラス ペット用 ガラスの爪ヤスリレギュラーセット 4560407440015【別送品】

※売り切れや取り扱い終了の場合はご容赦ください。

※店舗により取り扱いが異なる場合がございます。

※一部商品は、店舗により価格が異なる場合があります。

※上記商品は獣医師の監修外です。

黒い爪を安全に切る4つのステップ

黒い爪は血管や神経が見えにくいため、安全に切るためには細心の注意が必要です。以下の4つのステップに従って進めることで、ミスを防ぎやすくなります。

1.安全な姿勢をとる(体を固定する)

犬を膝の上に乗せたり、滑りにくい台の上に乗せたりして、飼い主がしっかりと後ろから支える形で固定すると安定します。

2.数ミリ単位で少しずつ切る

爪の先端を平らに切る感覚で数ミリずつ切り進めます。一度に切りすぎると、血管や神経を傷つける恐れがあるため、慎重に進めてください。爪の下からライトを当てるなど光を利用すると、クイックが透けやすくなります。切断面をまめに確認しながら作業を行い、断面が乾燥した状態から湿った感触に変わってきたら、クイックが近いサインです。それ以上切らないようにしましょう。なお、爪切りの際に見落とされがちな親指の爪(狼爪)も忘れずに切るようにしてください。

3.爪やすりで整える

爪を切り終えたら、切断面を滑らかに整えるために爪やすりを使用します。この工程を省くと、尖った爪が家具や床に引っかかる原因になることもあります。犬が嫌がらないよう、軽い力で優しく行いましょう。

4.ご褒美を与える

作業が終わったら、おやつや優しい声かけで犬を褒めてあげます。次回以降の爪切りがスムーズになるでしょう。

犬種別の爪切りのコツ

犬種によって爪の形状や硬さ、伸びる速度が異なるため、爪切りの頻度や注意点も異なります。犬の特性に合わせてケアをすることが大切です。

・小型犬(チワワ、ダックスフンドなど)

爪が細く、切りすぎてしまうことが多いため、小さな爪切りを使用し、慎重に少しずつ切りましょう。黒い爪の場合は特に注意が必要です。

・中型犬(柴犬、コーギーなど)

中型犬の爪は太く比較的硬いため、ニッパー型の爪切りを使うことがおすすめです。また、散歩や運動で自然に削れる場合もありますが、定期的に爪の長さをチェックしましょう。

・大型犬(ゴールデン・レトリーバー、ラブラドール・レトリーバーなど)

大型犬は爪が非常に太く硬いため、鋭い刃の爪切りを選ぶ必要があります。力を入れすぎないよう、ゆっくりと進めることがポイントです。また、爪切り後は念入りにやすりをかけて仕上げましょう。

出血時の対処法

黒い爪の爪切りでは血管と神経が見えにくいため、切りすぎて出血させてしまうことがあります。このような場合、飼い主が落ち着いて適切に対処することが大切です。ここでは、血管を傷つけてしまった場合の具体的な対処方法や、出血を未然に防ぐためのポイントについて解説します。

クイック(血管・神経)を切ってしまった場合

爪を切りすぎて血管・神経に達してしまった場合、まずは飼い主が冷静に対応することが最優先です。犬が驚いて動き回らないよう、優しく声をかけて安心させましょう。

出血が見られたら、速やかに止血剤を爪の先端部分に塗布します。ただし、犬は痛い箇所を触られると、本能的な反射で噛んでしまったり、嫌がる場合があります。エリザベスカラーや口輪を活用して、飼い主自身が怪我をしないようにしてから行いましょう。

また、犬の血に触れることで人獣共通感染症のリスクも伴います。処置の際はニトリルグローブなどを着用してください。止血剤が手元にない場合は、清潔な布やガーゼで爪の先端をしっかりと押さえ、圧迫止血を行います。ティッシュは傷口に付着してしまう可能性があるので使用は避けます。この際、あまり強く押しすぎないよう注意してください。

軽い出血であれば数分以内に止まることが多いのですが、出血が長引く場合や大量出血が見られる場合は、速やかに獣医に相談する必要があります。

また、出血後は犬がその部分を舐めないように注意し、適切なケアを施しましょう。一度の失敗経験で犬が爪切りを怖がることがあるため、作業が終わった後にはおやつや優しい声かけでポジティブな印象を持たせる努力が重要です。

出血を防ぐためのコツ

黒い爪の出血を防ぐためには、事前の準備と慎重な作業が不可欠です。まず、爪を一度に深く切ろうとせず、数ミリずつ少しずつ切ることを心がけましょう。切断面を確認しながら作業を進めることで、血管や神経を傷つけるリスクを大幅に減らせます。

爪切り前には犬をリラックスさせることもおすすめです。軽くマッサージをしたり、おやつをあげたりして安心感を与えると、犬が落ち着いて爪切りに臨むことができます。

また、切れ味の悪い爪切りを使うと無駄な力がかかり、失敗する可能性が高まるため、適切な道具を選びましょう。愛犬の爪の大きさや爪の硬さに合った道具を選び、定期的に爪切りを行うことで、爪が過度に伸びて血管も伸びることを防げます。

犬が爪切りを嫌がる場合の対策

犬が爪切りを嫌がる理由はさまざまですが、その原因を理解し、適切に対処することで爪切りのストレスを軽減できます。ここでは、嫌がる原因の解明から、爪切りに慣れるためのトレーニング方法、環境づくり、そしてプロに依頼する場合のポイントまで、具体的な対策方法を紹介します。

嫌がる原因を解明する

まずは、犬が爪切りを嫌がる原因を特定することが重要です。多くの場合、過去の嫌な経験がトラウマとなり、爪切りを怖がるようになります。たとえば、以前に痛みを伴う失敗をした場合や、爪切り道具の音が不快で恐怖心を抱いた場合などが考えられます。

また、体に触られること自体に抵抗を示す犬もいます。特に足先は敏感な部位であるため、触られることに慣れていない犬は、爪切りに強い拒否感を示すことが少なくありません。これらの原因を理解し、一つずつ解消していきましょう。愛犬の行動をよく観察し、何に対して抵抗を感じているのかを把握できると、適切に対策できます。

爪切りに慣れるための段階的トレーニング法

爪切りを嫌がる犬に対しては段階的にトレーニングを進めることで、少しずつ慣れさせることができます。この方法は、犬に爪切りが「怖いものではない」と認識させるのに効果的です。一度嫌な思い出がついてしまうと、克服するのが大変になります。

特に初めての爪切りは、初日に切るところまで達成しようとせず、何日間もかけて行います。まずは爪切りそのものへの警戒心を解き、保定されることに慣れさせてから、実際の爪切りに挑みましょう。

1.爪切り道具に慣れさせる

まずは爪切り道具を犬の視界に入れ、匂いを嗅がせたり触らせたりして道具への警戒心を取り除きます。この時、道具に近づいたらおやつを与えるなど、ポジティブな体験と結び付けましょう。

2.足に触られることに慣れさせる

次に、飼い主が短時間だけ足に触る練習を行います。最初は優しく足に触れるだけにして、慣れたら徐々に時間を延ばしていきます。

3.実際に爪を切る練習

爪を切る際は、一度にすべての爪を切ろうとせず、1本ずつゆっくり進めます。1本切るごとに褒めてあげることで、犬が前向きに協力するようになります。全部の爪を切ることができたら愛犬が喜ぶおやつを与えるなど、ご褒美でねぎらいましょう。

リラックスできる環境でストレス軽減

犬が落ち着いている状態で爪切りを行えるように、静かで安心できる場所を選び、周囲に気を取られないようにしましょう。散歩や運動の後、あるいは食事を終えた後など、犬がリラックスしているタイミングを見計らうとスムーズに進められます。

作業中は、優しく声をかけながら進めることで、犬に安心感を与えられます。また、香りが穏やかでリラックス効果のあるアロマを少量使用するのも良い方法です。ただし、犬の健康に害を与えない安全な香りを選ぶよう注意しましょう。

プロに任せるのもおすすめ

もし飼い主が爪切りに不安を感じたり、犬が極端に嫌がったりする場合は、動物病院やトリマーに依頼するのも一つの方法です。プロに任せることで、短時間で爪切りを終えられるので犬へのストレスも軽減できます。

さらに、プロに依頼すれば、爪切り以外のケアも同時に行ってもらえる場合があります。

たとえば、耳掃除や肛門腺絞りなど、日常ケアを一緒に済ませられる点は非常に便利です。ただし、依頼する施設の信頼性や料金を確認し、定期的に通うスケジュールを管理することも忘れないようにしましょう。

【お役立ち情報】爪で健康チェック!

犬の爪は健康状態を映し出す鏡のような存在です。普段の生活で見落としがちな部分ですが、定期的にチェックすることで、体調の変化や潜在的な病気の兆候の早期発見につながります。ここでは、爪の状態からわかる健康チェックポイントを紹介します。

まず、爪の質感や色の変化に注意してください。健康な爪は硬く、割れにくいのが特徴ですが、爪がもろくなったり異常に柔らかくなったりした場合、栄養不足や感染症が原因の可能性があります。

爪周辺の汚れや臭いも健康チェックの重要なポイントです。爪周辺が赤く腫れていたり、強い臭いがしたりするときは、細菌感染や傷が原因となっている可能性があります。これらのトラブルを防ぐためには、定期的に爪の周辺を清潔に保つことが重要です。散歩後には汚れを拭き取るなど、日常のケアを怠らないようにしましょう。

歩き方の異常にも注目してください。爪が伸びすぎていると、犬が歩く際に違和感を覚え、歩き方が不自然になることがあります。このような状態が続くと、関節に負担がかかり、長期的には関節炎や筋肉の問題を引き起こす恐れがあります。爪が地面に触れて音がする場合は、すぐに爪切りを行うなど、早めの対応を心がけましょう。

極端に爪が長くなってしまうと爪が肉球にあたったり、刺さってしまうことがあります。感染症を起こしてしまうこともありますので、爪のチェックは欠かさないようにしましょう。

爪の状態をこまめに観察することで、愛犬の健康を守ることができます。日頃から注意深くチェックし、異常が見られた際は早めに対処する習慣をつけましょう。

犬用の爪切りやブラッシンググッズで愛犬のケア・スキンシップ時間を増やしても!

愛犬が爪切りを嫌がる場合、「何とかしなければ!」と飼い主が意気込むと、その緊張が愛犬にも伝わり、作業がかえって難しくなることがあります。そこで、爪切りを「愛犬とのスキンシップ時間の延長」として捉えるとうまくいく可能性があります。お手入れの時間をリラックスさせられる楽しいひとときに変えることで、飼い主も犬も気負わずに爪切りを進められるでしょう。

たとえば、爪切りに続けてブラッシングや被毛のケアを取り入れると、愛犬がよりリラックスした状態でお手入れに臨むことができます。ブラッシングは、被毛の汚れや絡まりを防ぐだけでなく、皮膚の血行を良くし、愛犬の健康維持にも役立ちます。また、日常的なスキンシップとして取り入れることで、信頼関係を深めることも可能です。

カインズでは、犬用の爪切りや爪やすりだけでなく、さまざまなブラッシンググッズや被毛ケア用品も取り扱っています。これらのアイテムを活用することで、愛犬とのケアタイムがより充実したものになるでしょう。

愛犬の健康を守りながら、楽しいスキンシップ時間を増やすために、ぜひ適切なケアグッズを取り入れてみてください。

※売り切れや取り扱い終了の場合はご容赦ください。

※店舗により取り扱いが異なる場合がございます。

※一部商品は、店舗により価格が異なる場合があります。

※上記商品は獣医師の監修外です。

まとめ

犬の爪切りは、健康維持に欠かせない大切なケアの一つです。特に黒い爪は血管が見えにくく、切る際に注意が必要ですが、正しい知識と手順を身につけることで安全に行えます。爪切りに必要な道具の準備や、段階的なトレーニング法、リラックスできる環境の整え方を実践すれば、犬が爪切りを嫌がる状況を改善できるでしょう。

また、爪や爪周辺の健康状態をチェックすることで、体調の異常を早期に発見する手助けにもなります。自宅での爪切りが難しい場合は動物病院やトリミングサロンでケアをお願いするのもおすすめです。日頃から愛犬のケアを通じて健康状態を観察し、快適な生活をサポートしましょう。