往診専門るる動物病院、TNRののいちアニマルクリニック 所属。小動物臨床15年、往診による一般診療、終末期医療、オンラインでの診療や相談にも積極的に取り組む。

犬の捻挫は、人間と同様に骨と骨をつないでいる靭帯がダメージを受けることで生じます。ジャンプの着地に失敗したり、床の上で滑ったりすると、関節に大きな負荷がかかって捻挫を起こすことがあります。

捻挫は骨折に比べると、軽傷のイメージがあるかもしれません。しかし、放置すると慢性的な関節の不安定や痛みにつながるリスクもあります。愛犬が足を痛がったり、歩き方に違和感があったりする場合は様子見をせずに、迅速にかかりつけの動物病院を受診しましょう。

今回は、獣医師の岡田京子先生に犬の捻挫の症状の見分け方や治療法、どれくらいで治るか、予防策などについて詳しく解説していただきました。記事後半では、室内での滑り止め対策や捻挫を防ぐためのアイテムもご紹介しています。

目次

- 犬の捻挫の固定はどうすればいい? 足を引きずって歩くとき、動物病院へ向かうまでの応急処置

- 犬が捻挫したときの特徴、骨折との違いや見分け方

- 犬の捻挫の程度、何日くらいで治るか、治療内容や治療費は?

- そもそも犬の捻挫とは?

- 犬の捻挫を防ぐためには

- 犬の捻挫を防ぐアイテムやおすすめのラグ

- まとめ

犬の捻挫の固定はどうすればいい? 足を引きずって歩くとき、動物病院へ向かうまでの応急処置

愛犬が足を引きずって歩いているのを見つけたら、何らかの怪我をしている可能性があります。愛犬の痛がる姿を見ると、飼い主としてはとても心配になりますよね。しかし、慌てず適切な応急処置と獣医師の診断を仰ぐことが大切です。

動物病院に向かうまでの間に、次のような応急処置を行っておくと、痛みや腫れを悪化させにくくなります。

当日受診できる場合は固定や圧迫はせず、速やかに動物病院を受診します。圧迫も適度に行う必要があり逆効果となることもあります。自己判断での固定や圧迫は危険です。

安静にさせる

犬が無理に歩き回らないように、リードをつけたり、ケージに入れて(ケージレスト)コントロールします。捻挫をした状態で動くと症状を悪化させる可能性があるため、注意が必要です。

患部を冷やす

すぐに受診できない場合は冷却すると応急処置をする場合があります。冷却すると嫌がる、冷却してよいか判断がつかない場合は、獣医師の指示を仰ぎましょう。

いろいろなタイプの保冷剤や冷却シートがありますが、過度な冷却には注意しましょう。10分冷却したら50分休む、また10分冷却するというサイクルが無難です。冷却中に犬から目を離すときは、誤食の危険のために冷却剤を回収しましょう。目を離した隙に誤食してしまった場合、冷却剤の種類によっては、エチレングリコール中毒、キシリトール中毒、嘔吐、下痢、痙攣などにより命に関わる危険性があるため、十分に注意しましょう。

犬が捻挫したときの特徴、骨折との違いや見分け方

犬が捻挫したときに見られる特徴や、骨折との違いを理解しておきましょう。

犬が捻挫したときに見られる特徴

犬が捻挫したとき、主に次のような様子が見られます。この症状がみられたら必ず捻挫しているとは限りません。

足を引きずる、または足を上げたまま歩く

痛みや違和感から、患部の足を引きずったり地面につけないように歩いたりする場合があります。

腫れや熱感がある

患部が腫れて、触れると熱を持っていることがあります。

痛みを感じている様子を見せる

鳴く、震える、触られるのを嫌がる、触ると怒るなど、痛みを感じている様子が見られます。

散歩や遊びを嫌がる

いつもは好きな活動を避ける、慎重に行動するようになる、恐る恐る動くなどの行動をすることがあります。

骨折との違い

捻挫と骨折は似たような症状を示すため、見分けが難しいことがあります。以下のポイントを参考にしてください。

腫れの程度

捻挫では軽度の腫れが多い一方で、骨折の場合は腫れがひどく広範囲に広がるのが一般的ですが、骨折の箇所や程度によっては腫れ具合だけでは判断はできません。

痛みの反応

骨折の場合、触れると激しい痛みで大きな鳴き声を上げることがありますが、大げさに反応する子もいますし、我慢強い子もいます。

歩行能力

捻挫、骨折どちらの場合も、歩行に異常が見られることがほとんどです。

外見の変化

骨折の場合、四肢のどこかが形や向きに異常が見られることがあります。捻挫か骨折かを判断するには、レントゲン検査で正確な診断を受けることが必要になります。

骨折以外に、脱臼や関節炎などの可能性も考えられるため、犬が普段と少しでも違う様子を見せたら、必ず動物病院を受診しましょう。骨折を放置した場合、不自然な状態で骨がくっついたり、手術をしても完治が難しくなったり、感染症などのリスクも高まります。犬の骨折が疑われる場合は、絶対に放置せず、速やかに動物病院を受診してください。

犬の捻挫の程度、何日くらいで治るか、治療内容や治療費は?

犬の捻挫は、その症状や靭帯の損傷具合に応じて3つのグレードに分けられます。

グレード1(軽度)

特徴:靭帯の一部が損傷している状態。軽い腫れや痛みが見られますが、歩くことはできます。

治癒期間:通常は1~2週間で自然治癒

治療内容:散歩や激しい運動は控え、必要であれば消炎鎮痛剤などを使用します。

治療費の目安:小型犬~中型犬の場合5,000~10,000円程度

グレード2(中度)

特徴:靭帯がやや大きく損傷し、関節の動きが不安定になる状態。腫れや熱感があり、触ると痛がります。足を引きずるように歩いたり、地面に足を付けられず、体重をかけることが困難であるような動きが見られたりします。

治療内容:サポーターなどで関節を固定し、消炎鎮痛剤を投与します。自宅では、ケージの中で安静を保つようにします。症状が落ち着いたら、必要に応じて温熱療法やマッサージなどのリハビリを受けます。

グレード3(重度)

特徴:靭帯が部分的あるいは完全に断裂している状態。関節の機能が著しく損なわれます。大きな腫れ、強い痛み、熱感があります。足を上げたままにすることが多く、患部を触ると強い痛みを示します。

治療内容:痛み止めや抗炎症剤を投与し、ギプスなどによる固定をします。長期間の安静が必要になります。靭帯の縫合など外科手術を行うこともあります。

そもそも犬の捻挫とは?

骨と骨をつなぐ線維状の組織を靭帯と呼んでいます。この靭帯に急に大きな力がかかったり、ねじれたり、伸ばされ過ぎたりすると怪我、いわゆる「捻挫」という状態になります。主にコラーゲン線維で構成されており、関節の動きを制御する重要な役割を果たしています。靭帯が損傷すると痛みや腫れが生じ、普段どおりに歩けなくなることがあります。

捻挫は日常生活で比較的よく起こる怪我の一つで、特に活発に動き回る犬や筋肉量が少ない犬、骨の細い犬に多く見られます。前足や後足だけでなく、首に起きることもあります。

犬の捻挫を防ぐためには

シニア犬や関節に不安のある犬は、特に滑り止め対策や段差の対策を入念に行う必要があります。

日常的に筋力が落ちている場合もあり、怪我が治るまでに時間がかかることがあるため、普段の体重管理や筋肉量の維持、フローリングの滑り止め対策などをより徹底しましょう。

犬の捻挫を防ぐために、以下のようなポイントに留意して愛犬の生活しやすい環境を整えてみてください。

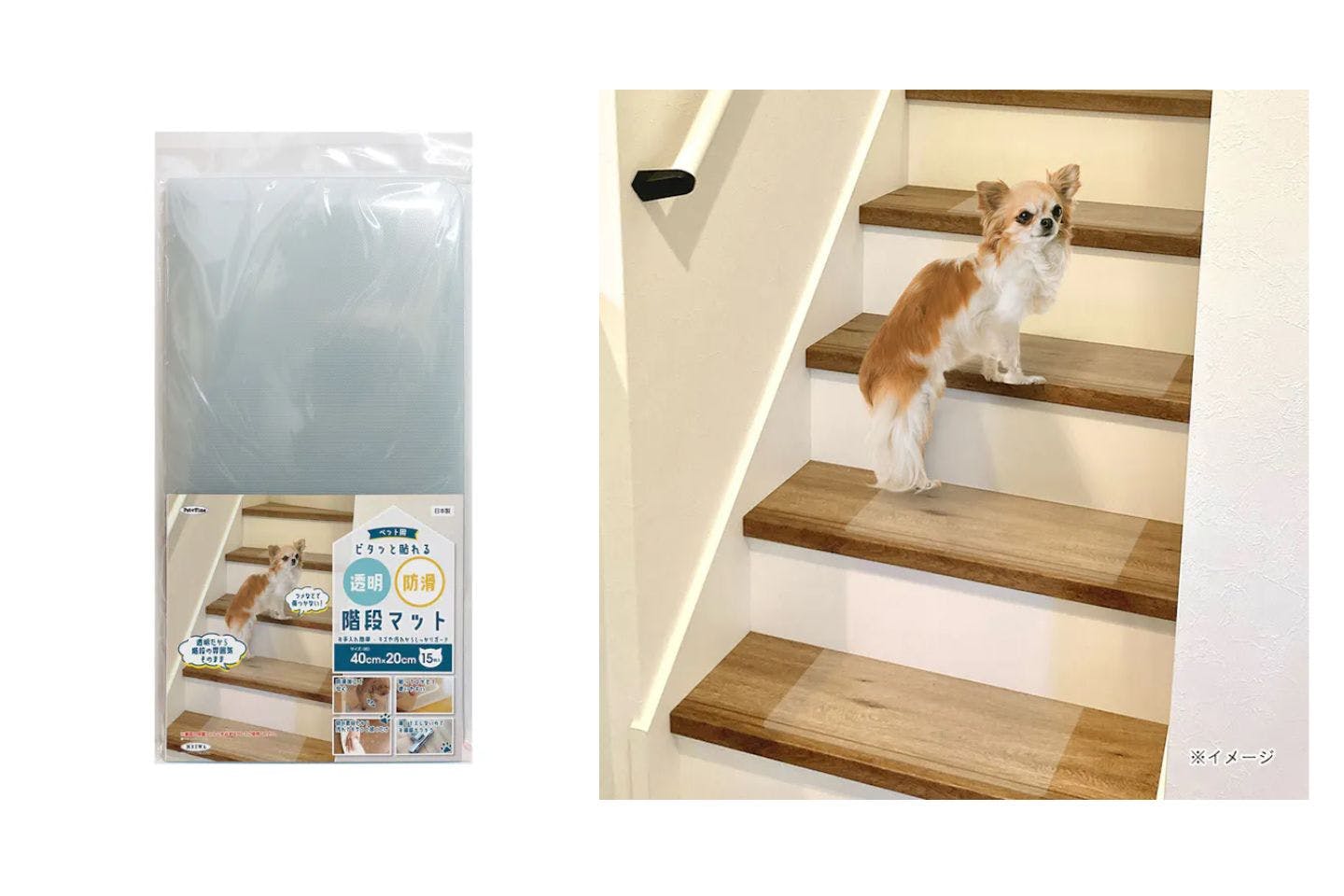

滑りにくい床材を使用する

自宅の床材を滑りにくいタイプにしたり、滑り止めマットを敷いたりすることで、犬が捻挫をするリスクを減らすことができます。ペット向けの床材も販売されています。

適切な散歩ペースを保つ

急なダッシュや激しい動きを避けて、落ち着いたペースで散歩を行いましょう。

段差対策を行う

ソファやベッドなど高低差のある場所でのジャンプや落下を避けるため、スロープを設置するなどの対策をしましょう。

肉球ケアを行う

肉球の乾燥はフローリングで滑る原因になるため、保湿クリームなどでケアしましょう。特に冬場は乾燥し滑りやすくなるため、こまめなお手入れをしてあげるといいでしょう。

足裏の毛をカットする

足裏の毛が伸びたままだと、フローリングで滑りやすくなります。定期的にカットして整えておきましょう。専用のバリカンを使用すると、肉球を傷つけずに処理ができます。自信がない方は動物病院やトリミングサロンにお願いしましょう。

爪切りをする

爪が長過ぎるとフローリングで滑りやすくなり、関節に負担がかかる原因にもなります。爪がカーペットやちょっとした隙間にひっかかり怪我をするだけでなく、爪が取れてしまい出血することもあります。適度な長さにケアしてあげる必要があります。

月1回程度、適切な長さに切りそろえましょう。爪切りが苦手な犬の場合は、やすりを使用する方法もあります。爪切りのタイミングが分からない、あるいは自宅で爪切りをするのが難しい場合、トリミングサロンや動物病院の受診時にお願いするといいでしょう。

体重管理をする

体重が増えると関節への負担が大きくなり、怪我のリスクが高まります。体重管理も捻挫予防の重要なポイントです。

これらのポイントを心がけることで、捻挫のリスクを減らすことができるでしょう。

犬の捻挫を防ぐアイテムやおすすめのラグ

カインズのオンラインショップでは、家の中での捻挫を防ぐアイテムをご購入いただけます。段差に設置するステップや滑り止めのマットなど、さっそくチェックしてみてくださいね。

シニア犬や関節に持病がある犬は回復期間が長引いてしまうことも。普段から関節保護の工夫があると犬にとっても安心して生活できますよ。

後藤家具 ワンちゃんのソファーやベッドの上り下りも楽々!3段ステップ

IKEHIKO レイ ラグ カーペット 防水 防水ラグ ペット 滑り止め 床暖房対応 洗濯機対応 グレー 約200×240cm 約3畳 防音対策

これ以外にも、愛犬との生活をサポートするアイテムが数多くそろっています。

※売り切れや取り扱い終了の場合はご容赦ください。

※店舗により取り扱いが異なる場合がございます。

※一部商品は、店舗により価格が異なる場合があります。

※上記商品は獣医師の監修外です。

まとめ

犬の捻挫は一見軽く見えがちですが、放っておくと長期的な関節トラブルにつながるおそれがあります。愛犬が痛みを訴えている、歩き方がおかしいと感じたら、まずはきちんと診断をしてもらいましょう。早期発見・早期治療が愛犬の負担を減らし、日常生活への早い復帰につながります。

また、床を滑りにくくしたり、段差を減らしたり、足裏の毛や爪をこまめにケアしたりといった日常的な予防が、捻挫のリスクをぐっと下げてくれます。愛犬が元気に快適な生活を送れるよう、飼い主としての細やかな配慮をしていきたいものですね。