藤田医科大学医学部消化器内科学講座 客員講師。現在は、東京動物アレルギーセンターセンター長としてアレルギー専門診療を行いながら、腸管免疫の臨床研究も行う。

犬の表皮は、人間の1/3程度の厚みしかないため、外部からの刺激に弱く、トラブルを起こしやすいです。そのため、犬の4頭に1頭は「皮膚病」で悩んでいるといわれています。(※)

愛犬がかゆがっている時、『かゆがるからかゆみ止め、細菌がいるから抗菌剤を与える』という対処をしていませんか?

「この治療だけでは根本的な原因の改善に繋がらない!」と声を上げる獣医師さんがいます。日本獣医皮膚科学会認定医の川野浩志先生です。

先生は「かゆい」と言えない犬や猫たちのために、できるだけ薬物に頼らずにかゆみを止める方法を研究しています。そして犬のかゆみには、どうやら腸内細菌が影響している可能性が高いということがわかり、免疫抑制剤に頼らずアトピー性皮膚炎を治療することに情熱を燃やしています。実際に先生のおかげで、アトピー性皮膚炎のかゆみがなくなり免疫抑制剤から完全に離脱した犬や猫たちがたくさんいます。今では、全国各地・海外からの診療依頼も後を絶ちません。

「皮膚科医が100人いれば100通りの思いがあるはずです。しかし、自分なりの答えにたどり着くために自問自答をし続けた結果、皮膚科医としての”羅針盤”を、皮膚科疾患の中でも特に多く遭遇するアレルギー性皮膚疾患に照準を絞り、いかりをあげ、ブレずに面舵いっぱい切りました」と語る川野先生。

「できるだけ薬物に頼らずかゆみを制御することはできないのか? って毎日自問自答していました。何が不要で、何が必要か? この強い想いは1ミリもブレることなく、ずっと変わらず自分の中にあります。だからアレルギー性皮膚疾患に対する脱医薬療法を広めて、1頭でも多くの動物を救うことが僕の宿命だと確信しているし、何よりワクワクする瞬間です」

共感してくれる仲間がいない孤独と戦いながらも熱心に研究を続けてきた川野先生の、犬と飼い主に対する思いや、最新の治療法について聞いてきました。

※アニコム家庭どうぶつ白書(https://www.anicom-page.com/hakusho/)

目次

- 犬の食物アレルギーとアトピー性皮膚炎の原因と症状の違い。アレルギーの種類で治療方法も異なる

- 「薬でかゆみを抑える」従来の犬のアトピー性皮膚炎の治療方法に疑問

- 犬のアレルギーの治療のカギは「うんち」に潜んでいる!?

- 乳酸菌(パラカゼイ菌)などを使って、新しい犬のアレルギーの治療法を確立

- 飼い主が愛犬のために知っておくべき、正しい“菌活”

- 「1頭でも多くの動物を救いたい」獣医師としての行動理念

- 自問自答が続く「東京動物アレルギーセンター」発足の苦悩と葛藤

- 愛犬のアレルギーに悩む世界中の人へ、根本的な治療法の存在を発信

犬の食物アレルギーとアトピー性皮膚炎の原因と症状の違い。アレルギーの種類で治療方法も異なる

――そもそも犬の「アレルギー」には種類があるのでしょうか?

川野浩志先生(以下、川野):犬のアレルギー性皮膚炎は、ざっくり解説すると、食べ物に反応する食物アレルギーと、食べ物以外の花粉やダニなどに対するアトピー性皮膚炎の2種類に分類されます。ノミが原因のノミアレルギーもあるのですが、こちらは事前に予防ができるので、基本的にはこの2つと言っていいでしょう。

――食物アレルギーとアトピー性皮膚炎、どちらのアレルギーでもかゆみなどの症状が出るのは同じですか?

川野:そうですね、かゆみなどの症状は同じです。ただし、経験的に食物アレルギーとアトピー性皮膚炎では、明らかに症状が出る場所に違いがあります。

2020年にシドニーで開催された世界獣医皮膚科会議でも発表しましたが、食物アレルギーでは、目の周りを中心とした顔面や背中、肛門まわり、四肢にかゆみや脱毛といった症状が出ます。

アトピー性皮膚炎では人間とアトピー性皮膚炎と同じく、脇や腕などの場所に皮膚炎の症状が現れます。

――これらのアレルギーが発症した場合の治療法はあるのでしょうか?

川野:食物アレルギーは、大豆やジャガイモ、コメなどの食材が原因で発症することが多いです。原因となる食材を特定して、除去していくことが治療の第一選択となります。

一方、アトピー性皮膚炎の治療はシャンプー療法などスキンケアに加え、免疫抑制剤などの薬物を使ってかゆみを抑える方法が世界的な治療基準となっています。しかし、まずは原因を特定し、そこに対してアプローチしていかなければ、薬物をやめるとすぐにまた再発してしまうでしょう。それに、原因を調べないで薬物を与え続けると、「本当は食物アレルギーが原因だったのに、アトピー性皮膚炎の治療法を行う」というような、ちぐはぐなことが起こってしまうのです。

――「目の周りに症状があるから、かゆみの原因は食物アレルギーだろう」などと、犬のアレルギーの原因を飼い主が判断できるものなのでしょうか?

川野:そこがなかなか複雑なので難しいと思います。つまり食物アレルギーとアトピー性皮膚炎のどちらが原因で起こっている場合だけではなく併発しているケースも少なくありません。さらにブドウ球菌(皮膚に生息する菌の一種)を中心とした皮膚細菌が感染症を併発している場合は病態が複雑になることもあります。

これまでの病歴や免疫抑制剤に対する反応、季節性の有無、かゆみの出る場所などを総合的に判断して丁寧にひも解いて診断していく必要があるのです。

従って、どう見分けるか? は獣医師の仕事ですので、飼い主さんはアレルギーの原因によって治療法が異なる、ということを覚えておいてもらいたいです。

「薬でかゆみを抑える」従来の犬のアトピー性皮膚炎の治療方法に疑問

――アトピー性皮膚炎は何が原因で起こるものなのでしょう?

川野:アトピー性皮膚炎は、様々な要因が複合して発症します。

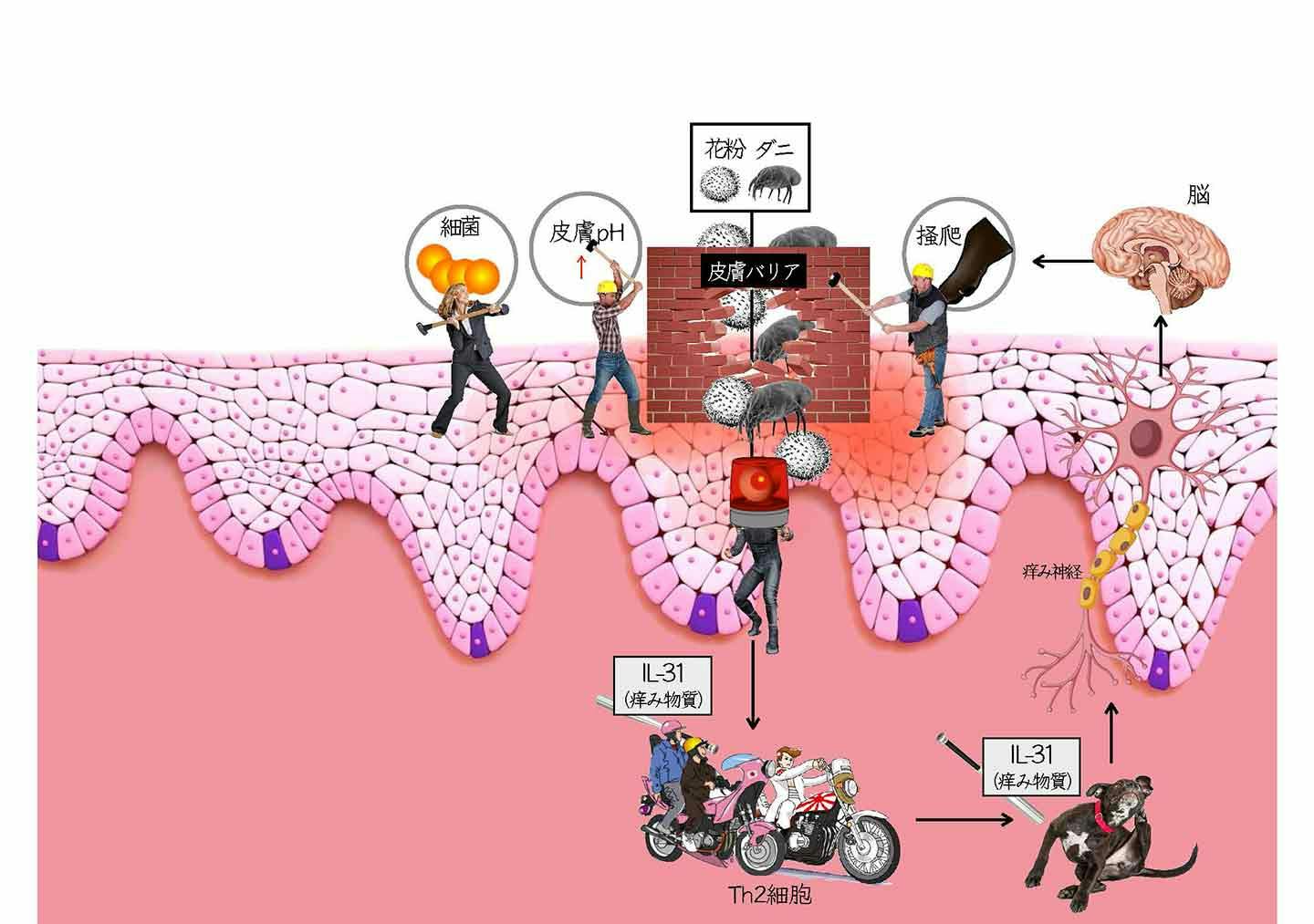

皮膚という戦場で、ブドウ球菌(皮膚に生息する菌の一種)の出す毒素が表皮バリアに壊滅的なダメージを与えます。さらにそこから花粉やダニのウンチといったアレルゲン(アレルギーの原因物質)が皮膚表面から体内に侵略します。この、アレルゲンと免疫細胞たちとの熾烈なバトルがアトピー性皮膚炎です。

Th2細胞がアトピー性皮膚炎の主犯格であり、皮膚で暴れる<暴走族>のような存在だと思ってください。

- 本来はしっかりと機能しているはずの皮膚バリアが、何らかの理由で壊れる。

- 破壊された皮膚バリアから、本来侵入することがない花粉やダニなどのアレルゲンが皮膚から侵入し、アトピー性皮膚炎の炎症となる。

- 異物に反応したTh2細胞<暴走族>が暴れ、IL-31というかゆみの原因となる物質を分泌する。

- IL-31はかゆみ神経を通じて、犬の脳に「かゆい」という指令を送る。

- 犬は脳からの指令で皮膚を引っ掻く。その結果また皮膚バリアがさらに壊れて、花粉やダニが侵入してTh2細胞が暴走するというサイクルを繰り返す。

一般的には、かゆみの原因=IL-31がアトピー性皮膚炎を引き起こすとされていますが、その前段階にも原因はあるのです。

――なるほど。この時、アトピー性皮膚炎に対して通常はどのように治療をするのでしょうか。

川野:簡単に説明すると、かゆみ物質であるIL-31の働きを止める薬物を与えます。この薬物は画期的であり非常に効果的です。多くの動物たちのかゆみがこの薬物で解放されています。

しかし投薬をやめると、かゆみが再発してしまうジレンマがあり長期的に薬物を飲ませることに抵抗がある飼い主さんにとっては不安があることも事実です。

――そこで、川野先生は、薬物を使わない犬のアレルギーの根本的な治療法がないか、思考するようになったのですね。

川野:そうです。僕は3つのステップで考えています。

- まずは壊れた皮膚のバリアを改善すること。

- 次に炎症を止めるためにアトピーの主犯格、Th2細胞<暴走族>を止めること。Th2細胞<暴走族>を抑える細胞が増えれば、かゆみを止める薬物も必要なくなります。再発も防げて、本当の意味での治療と言えるでしょう。

- 最後に舐めることによって皮膚のバリアに影響を与える歯周病菌を、制御する必要があることです。これも、臨床現場で学びました。