KINS WITH 動物病院 院長。都内動物病院や動物医療センターにて約7年、歯科治療・一般臨床を中心に従事した経験から、歯科治療において深い知見を持っている。

大切な我が子には、いつまでも健康で長生きして欲しいもの。

犬の健康寿命には、「歯」が大きく関わっていることをご存じでしょうか。

歯磨きをはじめとしたオーラルケアが大切であることは理解しているものの、実際お口の健康状態が悪くなってしまうとどのようなリスクがあるのか、詳しく知っている飼い主さんは多くないかもしれません。

犬の歯と全身の健康の関係、最新の歯科治療、お口トラブルの予防法について、KINS WITH動物病院・歯科が専門である院長の岡田純一先生を取材しました。

目次

- 犬の口内環境は全身疾患に影響! 知らないと怖い、歯周病の危険性

- 早めの対処が大切! 歯周病の治療方法とは

- 何歳までできる? 犬の歯科治療における全身麻酔

- 大切な歯を残すために。 痛みの少ないオーダーメイド歯科治療

- お口も菌活! 愛犬の健康のために、飼い主ができることとは

- 「常在菌から見つめる」新しいアプローチを取り入れた動物病院

犬の口内環境は全身疾患に影響! 知らないと怖い、歯周病の危険性

ーーなぜ犬に歯磨きが必要なのでしょうか? 犬も虫歯になるのですか?

岡田純一先生(以下、岡田):愛犬の健康寿命を延ばしてあげるために、わんちゃんにも毎日歯磨きを行うことはとても大切です。

なぜ毎日口腔ケアを行う必要があるのか、詳しくお話していきます。

まず、犬の虫歯に関してですが、犬は人とは違い虫歯になりにくいんですね。

それは、犬の口腔内が、虫歯菌にとって悪さをしにくい環境だからなんです。例えば唾液の成分や虫歯菌が溜まりにくい「歯の形状」がわたしたち人間とは大きく異なっています。

一方で、犬の口腔内は、歯周病になりやすい環境です。歯周病はプラーク(歯垢)という細菌のカタマリによって引き起こされます。このプラークは歯や歯石のザラザラした表面につきやすく、歯肉に炎症を起こし、あっという間に歯周病が進行していくことがあります。

また、わたしたち人間の口腔内は弱酸性の環境であることに対し、犬はアルカリ性です。

アルカリ性の口腔環境は、歯垢が歯石へと変化するスピードは2~3日と早いため、犬は歯石がつきやすいのです。

毎日の歯磨きが大切なのは、この「歯周病」を予防するためです。歯周病の罹患率は、3歳以上のワンちゃんで8割近くと言われています。

食事によってついた歯の汚れを放置していると、歯垢がつき、やがて歯石になります。

一度歯石ができると更に歯垢・歯石がつきやすくなり、そのまま放置すると歯肉に細菌が入り歯肉炎を起こし、炎症が進むと歯周炎になってしまいます。歯周病はその総称です。

ーー歯周病は、進行するとそんなに危険な病気なのですか?

岡田:歯周病が進むと歯をささえる歯槽骨がとけ歯がグラグラしたり、重度の場合は顎の骨が溶けて顎の骨折や、口腔鼻腔瘻(口と鼻が繋がってしまう状態)、外歯瘻(目の下や頬の皮膚に穴が開いている状態)を引き起します。

歯周病は実は非常に怖い病気なのです。

また、歯周病をはじめとしたお口のトラブルを抱えていると、心臓や腎臓・肝臓などの臓器に悪影響を及ぼすと言われています。

ーーなぜ、歯の汚れが心臓にまで影響するのですか?

岡田:歯周病菌が血流にのって他の臓器に付着し、悪影響を及ぼす可能性が示唆されているためです。

また、大切な腸内環境にも悪い影響を与えてしまう可能性も研究されています。

お口と腸、場所は離れていても、全身は繋がっているのです。

歯に限らず、全身の健康のためにも、日頃からお口のケアと状態をチェックすることはとても重要なんですよ。

また、歯周病はお口の中で炎症が起きている状態ですから、当然ワンちゃん本人もお口が痛いわけです。

歯が痛くてごはんが美味しく食べられなかったり、元気に遊び回れなかったりと、トラブルをかかえている可能性があります。

人間も体のどこかに痛みがあれば、ゆううつになりますよね。

そういった炎症は起こさないに越したことはないですし、痛みがあれば原因を早く取り除いてあげるべきです。

早めの対処が大切! 歯周病の治療方法とは

ーー身近な上に、罹患率が高い歯周病。飼い主が見極めるためのポイントを教えてください。

岡田:歯周病の初期症状としては、以下のようなものが挙げられます。

- 口臭が強くなってきた

- 歯肉が赤く、腫れている

- 口の周りが汚れている

- 口を触ると嫌がる

- 食器や給水器が以前よりヌルヌルする気がする

歯周病が悪化すると、このような症状も現れます。

- よだれが多い

- 片方の歯で、ものを噛んでいる様子がある

- 頬や顎が腫れているか、穴が開いている

- 口を床や地面にこすりつけている

- 食後すぐに食べた物を出す

- 鼻血や鼻水が出たり、くしゃみをする

- 前足で口の周りを気にしている

- 片方の目から目やにが出たり、目が充血している

- 食事中に食べ物をよくこぼす

- 最近やわらかいものしか食べなくなった

- 食欲はありそうだが、食べられない

- 頭をよく振る

歯周病が進行する前に、飼い主さんが気づいて、なるべく早めに対処したいものです。

見た目は綺麗でも、見えない部分で歯周病が進行しているケースも多くありますので、『最低3ヶ月に1度のペース』で、動物病院で定期的に歯科検診を受けるようにしましょう。

ーー歯周病になってしまった場合、どのような治療を行うのでしょうか。

岡田:歯周病だとわかったら、早めに歯垢と歯石を除去し、清潔な環境を取り戻すことが重要です。

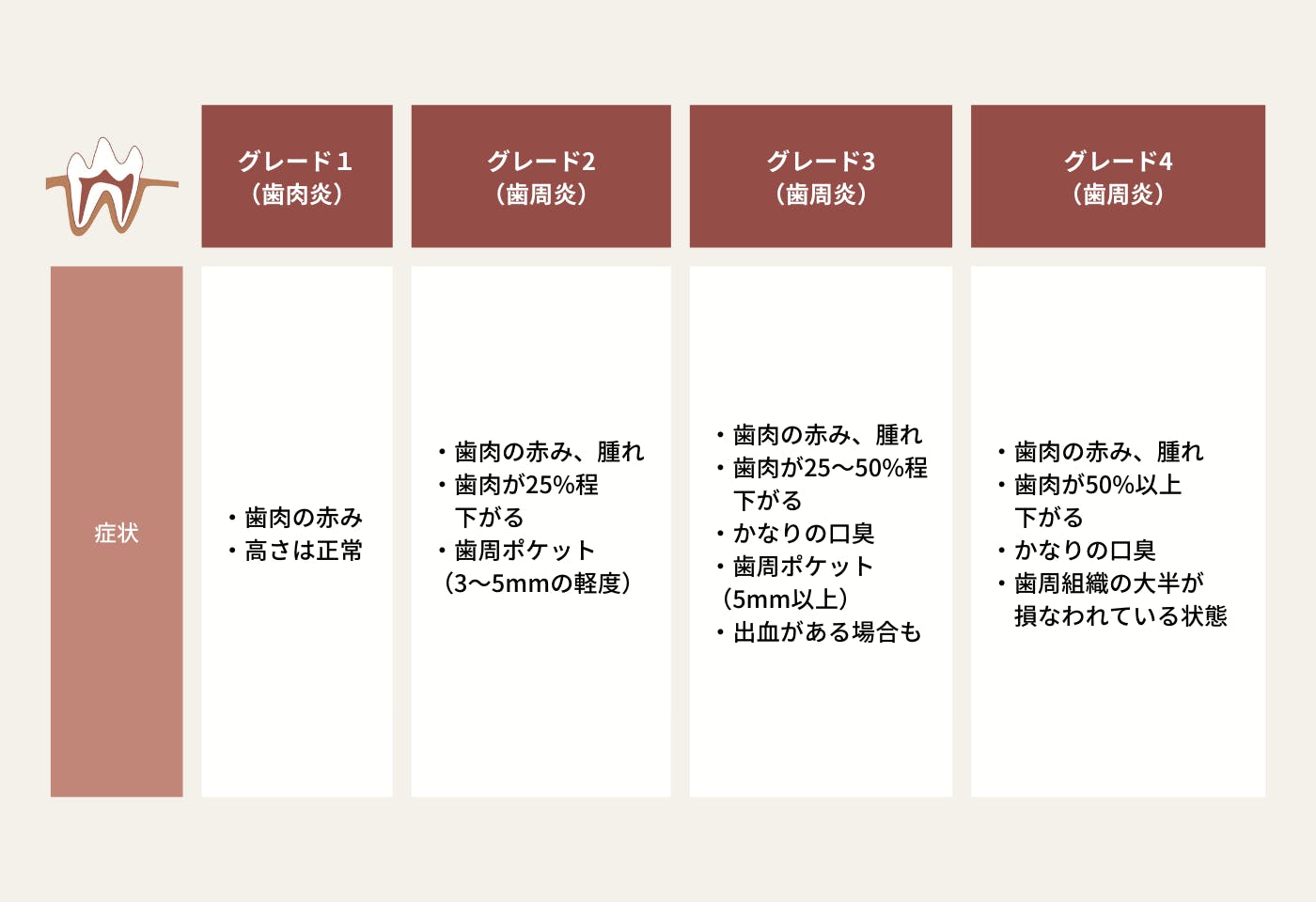

歯周病には4段階のグレードがあり、それぞれグレードに合わせて治療法が決まります。

▼治療方法

グレード1:歯磨きや麻酔下スケーリングなどを行います。

グレード2:歯肉縁上スケーリングに加え、歯周ポケット内の歯石を歯肉縁下スケーリング、またはルートプレーニング*での治療が必要になります

*ルートプレーニング:汚れている歯根(ルート)の表面を、キュレットという器具を使って削り取り、滑らかに(プレーニング)する治療

グレード3:グレード2のスケーリングとルートプレーニングに加え、歯周ポケットに面する歯肉の炎症部分 (上皮と炎症が強い結合組織) を掻爬除去する「キュレッタージ」や、歯肉を切開して、歯周ポケット内に深くまで入り込んだ歯垢や歯石などを取り除いた後、歯肉を縫合する「フラップ手術」が必要となります。

家でのケアが難しい場合や、歯の状態を確認し、歯を温存することが難しいと判断した場合、抜歯を行います。

グレード4:歯茎が歯周組織の大半が損なわれているため、歯を温存する事が難しく、基本は抜歯での治療となります。

歯石除去や歯周病の治療は、処置に痛みが伴う場合が多く、安全に行うためにも全身麻酔が必要になることがあります。

何歳までできる? 犬の歯科治療における全身麻酔

ーー 飼い主としては全身麻酔に抵抗がある場合も。特にシニア犬の場合は、リスクが高いと聞きますが、実際のところ、何歳までできるのでしょうか?

岡田:実は、麻酔をかける際に重要視しなければならないのは、「年齢」ではありません。

麻酔を行う前に身体の状態を把握することが一番大事になります。

例えば、若い子でも、もともと腎臓が強くない子は麻酔のリスクが大きくなりますし、シニアの子でも麻酔前の検査で、明らかな異常が認められない場合は、麻酔のリスクが小さくなります。

ーー麻酔前検査とは、具体的にどのような検査を行うのでしょうか?

岡田:病院では次の検査を行い、その子の状態を数値・画像で把握した上で麻酔のリスクを判断します。

①身体検査

②血液検査

③レントゲン検査

④心電図/エコー検査など

もちろん、年齢を重ねることで若い健康なときと比べて臓器の機能低下がありますが、全身麻酔におけるリスクの評価は、麻酔前検査の結果によってわかります。

この麻酔前検査によって、今まで見つかっていなかった思わぬ病気が見つかることもありますので、まずは検査を受け、疑問や不安をクリアにした上で治療を受けていただくとよいでしょう。

ーー無麻酔での歯石除去もよく耳にしますが、歯周病の治療として有効なのでしょうか?

岡田:無麻酔で行う歯石除去は、全身麻酔での方法と比べ、費用や時間が抑えられる点や麻酔リスクを回避できる点はメリットと言えるかもしれません。

しかし、無麻酔での歯石除去は、見た目は綺麗になりますが、歯周ポケット内の歯石まで除去することは難しいと思います。そのため歯周病の治療としては不十分な部分があると考えます。

治療には、歯周ポケットの歯石やプラークを徹底的に取り除く必要があり、無麻酔で行うことは基本的には難しいと考えます。

また、嫌がるワンちゃんのお顔や身体を支えて、痛みを伴う歯石除去を無麻酔で行うことは、ワンちゃんにとって大きなストレスとなります。

それだけでなく、嫌がるワンちゃんに無理矢理施術することで、スケーラーなどの鋭利な器具で顔を傷つけたり、出血させてしまうリスクもあります。

表面が傷ついた歯は結果的に汚れが付きやすくなりますし、無麻酔での施術がトラウマとなり、術後のホームケアが困難になることもあります。

無麻酔での歯石除去は、手軽な反面デメリットも大きいため、獣医師に相談の上、全身麻酔のもとでしっかりときれいにすることをお勧めします。

大切な歯を残すために。 痛みの少ないオーダーメイド歯科治療

ーーKINS WITH動物病院は歯科を専門的に注力。一般的な動物病院と比べ、歯科治療についてどのような違いがあるのでしょうか?

岡田:当院では、歯周病や歯石、口内炎などの口腔内トラブルへの治療、予防、歯周外科、歯周組織の再生療法といった、幅広い歯科治療が可能です。

歯科レントゲンや、都内でも導入件数が少ない高性能顕微鏡(マイクロスコープ)を導入しており、肉眼では見えにくい、小さなトラブルも見逃さない環境が整っています。

また、全身麻酔が必要な治療の場合、ワンちゃんの全身への負担を小さくするために、事前の麻酔前検査を丁寧に行い、お薬の量を最小限にするアプローチを徹底しています。

高齢であったり、病気をかかえていて全身麻酔が難しい子でも、いまできる最善の口腔ケアをご提案いたします。

ーー専用のレントゲン機器やマイクロスコープは、治療においてどのように役立っているのでしょうか?

岡田:歯科レントゲンは、肉眼では見えない顎の中の状態や歯根の状態を詳細に評価できるため、安全な抜歯が 可能になります。

また、マイクロスコープは、肉眼では視認できない歯石などの細かい汚れを見つけられ、再生治療などにおいて 非常に有効です。さらに、歯の中を奥まで見る事ができ、折れてしまった歯の神経を取り除く治療の質を高めることができます。

お口も菌活! 愛犬の健康のために、飼い主ができることとは

ーー愛犬の歯周病予防のために、日頃飼い主としてできることを教えてください。

岡田:お口のケアと聞くと、みなさん「歯磨き」を思い浮かべますよね。もちろん一番大事です。

とは言っても、歯磨きを嫌がるワンちゃんも多く、苦戦されている飼い主さんも多いと思います。

すぐに100%を目指すのでなく、まずはお口まわりのマッサージ、次にコットンシートでのふき取り、そして歯ブラシ…という具合に、毎日少しずつトレーニングを重ねて、徐々に歯磨きに慣れて行きましょう。

<口腔ケアを行う際の正しい4つのステップ>

1.マッサージをして唾液の分泌を促す

2.コットンシートでぬめり(プラーク)を取り除く

3.歯ブラシをする

4.ジェルを塗ってマッサージ・保湿する

いきなり歯ブラシをすると嫌がる子も多いですが、マッサージは唾液の分泌を促すだけでなく、リラックス効果もあります。

ワンちゃんの歯磨きは、ご家族とのコミュニケーションツールとして、お口の状態をチェックしたり、お互いの絆を深める時間になると良いですね。

また、トレーニングの時間が長いとワンちゃんにも負担がかかるため、短い時間で毎日、根気よくトレーニングを続けていくようにしましょう。

ーー歯磨きのほか、愛犬のお口のために何かできることはありますか?

岡田:実は、ワンちゃんのお口の中にも、腸内と同じように細菌フローラがあり、このお口の中のフローラを整えることが、歯周病菌を減らすための鍵となります。

お口の中のフローラを整えるには、乳酸菌を摂取すると良いでしょう。

乳酸菌の摂取方法としては、乳酸菌が配合されているおやつを与えたり、乳酸菌のジェルをお口の中に含ませたり、サプリメントで摂取するなどがあります。

お口は食物や水の全ての通り道なので、お口トラブルをゼロにし、口腔内の菌バランスを整えることが、腸内環境を整えることにも繋がります。

ご飯を毎日美味しく食べて健康に暮らすためにも、日々の歯磨きと併せて、口腔内フローラを整える意識をしていきましょう。

「常在菌から見つめる」新しいアプローチを取り入れた動物病院

今回取材した岡田純一先生が院長を務める、KINS WITH 動物病院は、

対症療法だけでなく、根本から健康を保つことに着目し、体質や環境、常在菌という獣医学分野で画期的なアプローチを取り入れたあたらしい動物病院です。

一般診療はもちろん、犬猫にとって大切な細菌叢である歯科・皮膚科に注力しているのが特徴。

飼い主さんが安心・納得して治療を受けられるよう、見せる医療をモットーに、診察室の中に超音波検査機器を設置。

さらに血液検査機器を導入し、外部機関への依頼では数日かかる検査結果を即日見ることができ、素早い診断治療へとつなげています。

移動や病院が苦手なワンちゃんや、遠方に住んでいる方にも配慮し、気軽に相談できるオンライン診療も利用可能です。

かかりつけ医としてはもちろん、専門的に診てくれる動物病院はセカンドオピニオンとしても心強いですね。

KINS WITH 動物病院

◆住所:東京都世田谷区玉川3-15-13 EXPARK 二子玉川 1階

◆電話:03-6447-9230

【診療時間】月火、木~日/午前9:00~11:30、午後16:30~18:30

【休診日】水曜日、皮膚科診療は第1・3金曜日